Suivi longue durée : pourquoi et comment surveiller les nappes souterraines ?

Les nappes souterraines évoluent en permanence sous l’effet du climat et des activités humaines. Sans suivi adapté, ces variations peuvent surprendre et impacter vos projets : remontées de nappe, rabattements excessifs, risques environnementaux…

Un suivi piézométrique longue durée permet d’analyser ces dynamiques, d’anticiper les fluctuations et de sécuriser vos décisions. Mais combien de temps faut-il surveiller une nappe pour obtenir des données fiables ? Quelles méthodes choisir pour un suivi efficace ? Réponses dans cet article.

Pourquoi surveiller la nappe sur le long terme

Suivre l’évolution d’une nappe, c’est lire entre les lignes d’un livre où chaque chapitre est influencé par le climat et l’activité humaine.

Le suivi piézométrique permet d’identifier les tendances, de comprendre les interactions entre recharge et prélèvements et d’anticiper l’impact des conditions météorologiques et des pressions humaines.

Grâce à des mesures régulières du niveau piézométrique, il est possible d’étudier les fluctuations saisonnières et interannuelles, mais aussi de comprendre comment l’aquifère réagit face aux événements extrêmes comme les sécheresses prolongées ou les crues rapides.

En suivant l’évolution des nappes, il devient possible de :

- Déterminer les niveaux d’étiage et de hautes eaux, indispensables pour dimensionner vos infrastructures, évaluer la disponibilité de la ressource et prévenir les tensions en période de sécheresse.

- Caractériser l’amplitude du battement de la nappe, afin de mieux comprendre le cycle naturel de recharge et de vidange de l’eau souterraine.

- Identifier les événements hydrogéologiques exceptionnels, comme des remontées rapides du niveau après de fortes précipitations ou un transfert d’onde de crue.

- Évaluer l’impact des pressions anthropiques, en analysant les effets des pompages (dépression, inversion de gradients hydrauliques), l’influence des ouvrages enterrés et l’impact de l’urbanisation sur l’infiltration des eaux de recharge.

Surveiller une nappe sur le long terme permet d’anticiper ses évolutions naturelles et les impacts des activités humaines. Mais concrètement, dans quels contextes ces suivis sont-ils indispensables ?

Pourquoi et comment suivre les nappes sur le long terme ?

Maintenant que nous avons établi les bases et l’intérêt du suivi piézométrique, il est temps pour nous d’explorer les nombreuses applications dans lesquelles il joue un rôle clé.

Grâce à un suivi longue durée, vous pourrez anticiper les interactions entre l’eau souterraine et les infrastructures, prévenir les risques environnementaux et optimiser la gestion des eaux pluviales.

Projets de construction

Dans le cadre d’un projet de construction ou de restructuration, les fluctuations du niveau des nappes influencent directement la conception et la stabilité des ouvrages. Un suivi rigoureux dès la phase de conception permet d’anticiper ces variations et d’éviter des complications en cours de projet.

Un suivi adapté vous permettra de :

- Optimiser les NPHE (Niveaux des Plus Hautes Eaux) :

Connaître les niveaux maximaux de la nappe est essentiel pour dimensionner correctement vos infrastructures et éviter des surcoûts liés à des ajustements tardifs. - Définir les cotes de crue de chantier :

Un suivi précis permet d’anticiper les remontées de nappe pendant les travaux, assurant ainsi la sécurité des fouilles et facilitant l’adaptation des dispositifs de drainage ou de rabattement. - Surveiller les effets d’un rabattement de nappe :

Un pompage excessif peut modifier le niveau de la nappe bien au-delà du chantier, avec des conséquences potentielles sur les bâtiments et infrastructures voisins. Un suivi régulier permet d’évaluer ces impacts afin d’éviter tout risque d’affaissement ou de désordre structurel.

Si les enjeux liés à la construction sont bien connus, le suivi piézométrique joue aussi un rôle crucial dans la protection des ressources et des écosystèmes. Voyons pourquoi.

Enjeux environnementaux

Les nappes d’eau constituent une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable et le maintien des écosystèmes. Un suivi longue durée est essentiel pour anticiper les pollutions et garantir un équilibre hydrique durable.

Réaliser un suivi régulier et long terme des niveaux de nappe vous permettra de :

- Gérer les pollutions liées aux eaux souterraines :

Une nappe contaminée ne reste jamais figée. Avec le temps, les polluants se déplacent au gré des écoulements souterrains et peuvent atteindre des zones bien au-delà du point d’impact initial. Mais la situation se complique encore avec les fluctuations naturelles de la nappe : en montant, elle peut traverser des sols pollués et se charger en contaminants ; en descendant, elle peut diffuser ces polluants vers des terrains jusqu’alors préservés.

Un suivi piézométrique rigoureux permet d’anticiper ces dynamiques et de mieux contrôler l’évolution des panaches de pollution. Il offre une vision précise des interactions entre la nappe et son environnement, permettant d’intervenir rapidement pour limiter la propagation des contaminants et protéger la ressource en eau. Grâce à ces données, il devient possible d’adapter les stratégies de dépollution et de prévenir des risques environnementaux majeurs. - Préserver les écosystèmes dépendants des nappes :

De nombreux milieux naturels, comme les zones humides et les cours d’eau, dépendent des nappes phréatiques pour maintenir leur équilibre hydrique. En surveillant les niveaux, il est possible d’anticiper les périodes de stress hydrique et d’adapter les mesures de gestion en conséquence.

Préserver la qualité des eaux souterraines est un enjeu majeur, mais le suivi piézométrique intervient également dans un domaine clé : la gestion des eaux pluviales. Voyons comment.

La gestion des eaux pluviales

L’interaction entre les eaux de surface et les nappes souterraines est un paramètre clé dans la gestion des eaux pluviales. Une infiltration mal maîtrisée ou réalisée dans des terrains peu perméables peut provoquer la formation de nappes perchées ou des relèvements localisés du niveau de la nappe. Ces phénomènes peuvent entraîner des infiltrations d’eau et compromettre la stabilité des infrastructures.

Un suivi piézométrique rigoureux permet d’anticiper ces désordres hydrauliques et d’optimiser les stratégies d’infiltration.

Dans ce cadre, la mise en place d’un suivi vous permettra de :

- Vérifier la faisabilité de l’infiltration

Avant d’implanter un dispositif de gestion des eaux pluviales, il est essentiel d’évaluer la capacité du sol à absorber l’eau sans engendrer de saturation excessive. Un suivi des nappes permet d’identifier les périodes où l’infiltration est possible et d’adapter les aménagements en conséquence. - Respecter les bonnes pratiques

Les bonnes pratiques imposent généralement un écart d’au moins 1 mètre entre le point d’infiltration et le niveau des hautes eaux annuelles de la nappe. Cette contrainte vise à éviter les remontées capillaires qui pourraient compromettre la stabilité des sols et des ouvrages. - Intégrer l’infiltration dans une gestion globale des eaux urbaines

Un suivi des nappes permet d’anticiper les fortes précipitations et d’adapter les aménagements afin de limiter le ruissellement, favoriser la recharge contrôlée des nappes et réduire les risques d’inondation. Une approche indispensable pour une gestion efficace et durable de l’eau en milieu urbain.

Que ce soit pour la construction, la protection des écosystèmes ou la gestion des eaux pluviales, le suivi piézométrique s’impose comme un outil incontournable. Mais au-delà de ces applications, une question demeure : combien de temps faut-il suivre une nappe pour en tirer des conclusions fiables ? Et surtout, comment mettre en place le suivi adapté à votre projet ?

Sur quelle durée réaliser un suivi longue durée ?

Maintenant que nous avons vu les enjeux du suivi piézométrique, une question essentielle se pose : combien de temps faut-il surveiller une nappe pour en tirer des conclusions fiables pour votre projet ?

Et comme dirait un Normand… ça dépend ! Tout repose sur les objectifs visés et les contraintes techniques, temporelles et budgétaires du projet. Une règle simple à retenir : plus le suivi est long, plus vous maximisez vos chances d’obtenir des analyses précises et des prévisions fiables.

Voici des repères concrets pour adapter la durée de votre suivi en fonction de votre projet :

- Pour une analyse complète et représentative pour un projet de construction

Idéalement, le suivi doit couvrir un cycle hydrologique complet (une année). Cela permet d’observer les fluctuations naturelles de la nappe, en intégrant à la fois les niveaux d’étiage (basses eaux) et les périodes de hautes eaux. - Pour un projet avec un délai plus court

Si l’année complète n’est pas envisageable, il est essentiel d’intégrer les périodes critiques. Un suivi entre décembre et juillet permet déjà d’observer les phases de recharge et d’étiage les plus marquées. - Pour un projet avec un délai très serré

Si le temps est compté, privilégiez au moins la période des hautes eaux (décembre - avril/mai), essentielle pour anticiper les niveaux maximaux et sécuriser vos aménagements. - Pour une étude approfondie ou une surveillance à long terme

Un suivi pluriannuel devient incontournable. C’est le cas pour analyser les dynamiques hydrogéologiques, surveiller l’évolution des remontées de nappe en sous-sol ou observer le déplacement d’un panache de pollution.

Un suivi prolongé affine la compréhension du comportement de la nappe face aux variations climatiques et aux pressions anthropiques. Plus la durée est longue, plus vos décisions techniques et réglementaires seront fiables et robustes. Un suivi bien calibré peut aussi permettre de réaliser des économies, par exemple en ajustant la position d’une paroi moulée ou en optimisant un système de rabattement.

Mais une fois la durée définie, encore faut-il choisir la bonne méthode de suivi.

Faut-il privilégier un suivi manuel ou automatique ? Voyons ensemble les avantages et limites de chaque approche.

Suivi piézométrique : manuel ou automatique ?

Pour mettre en place ce suivi piézométrique, deux options s’offrent à vous :

- Le suivi manuel, basé sur des mesures ponctuelles réalisées à une fréquence définie par le bureau d’études techniques (BET). En général, un relevé mensuel est proposé.

- Le suivi automatique, effectué à l’aide d’une sonde de mesure immergée dans le piézomètre. Cette méthode permet d’enregistrer des niveaux de nappe à des intervalles beaucoup plus courts, allant d’une mesure horaire à quotidienne.

Le choix entre ces deux méthodes dépend de plusieurs critères :

Sonde automatique

Avantages :

- Permet des mesures fréquentes (horaires, journalières), offrant une meilleure précision et une compréhension plus fine des fluctuations de la nappe.

- Capture les événements exceptionnels, comme les pics de crue, qui pourraient être manqués avec un suivi manuel.

- Réduit les interventions humaines sur site.

- Possibilité de mettre en place une visualisation en direct des mesures.

Inconvénients :

- Coût initial plus élevé lié à l’achat du matériel.

- Nécessite une vérification trimestrielle pour assurer le bon fonctionnement de la sonde et récupérer les données.

Relevés manuels

Avantages :

- Solution plus économique et simple à mettre en place.

- Adapté aux suivis de courte durée ou aux campagnes ponctuelles.

Inconvénients :

- Moins précis en raison de l’espacement des mesures, rendant difficile l’identification des variations importantes.

- Risque de passer à côté d’événements critiques, comme une remontée rapide de la nappe en période de crue.

Alors, quelle méthode privilégier selon votre projet et vos contraintes ? Voyons ensemble les critères pour faire le bon choix.

Alors, lequel choisir par défaut ?

Dans la majorité des projets, le suivi automatique est fortement recommandé. Bien qu’il puisse sembler plus coûteux à l’installation, il garantit une collecte de données fiable, continue et représentative, essentielle pour une analyse hydrogéologique précise.

À l’inverse, un relevé manuel, bien que plus économique à court terme, présente plusieurs limites qui peuvent rapidement devenir problématiques :

- Une fréquence de mesure trop faible : les variations de la nappe risquent d’être mal caractérisées, rendant l’analyse moins fiable.

- Des événements extrêmes non captés : les crues soudaines ou les périodes d’étiage peuvent passer inaperçues, entraînant une incertitude sur les niveaux maximaux et minimaux.

- Un dimensionnement des infrastructures plus incertain : faute de données précises, les marges de sécurité sont souvent surévaluées ou, au contraire, insuffisantes. Ce qui peut sensiblement augmenter vos coûts.

- Un risque de devoir compléter le suivi a posteriori : dans certains cas, un relevé manuel insuffisant impose la mise en place tardive d’un suivi automatique, doublant ainsi les coûts.

Si la fiabilité des mesures est un enjeu clé pour votre projet, l'automatisation devient incontournable pour garantir des données exploitables à long terme.

Quand privilégier le suivi manuel ?

Bien que limité, un suivi manuel peut rester pertinent dans certains cas spécifiques. Il est adapté aux suivis de tendances à long terme, lorsque seules les grandes variations saisonnières ou interannuelles sont à observer, ou encore pour des projets où la nappe fluctue peu et ne présente pas d’enjeu majeur pour les infrastructures.

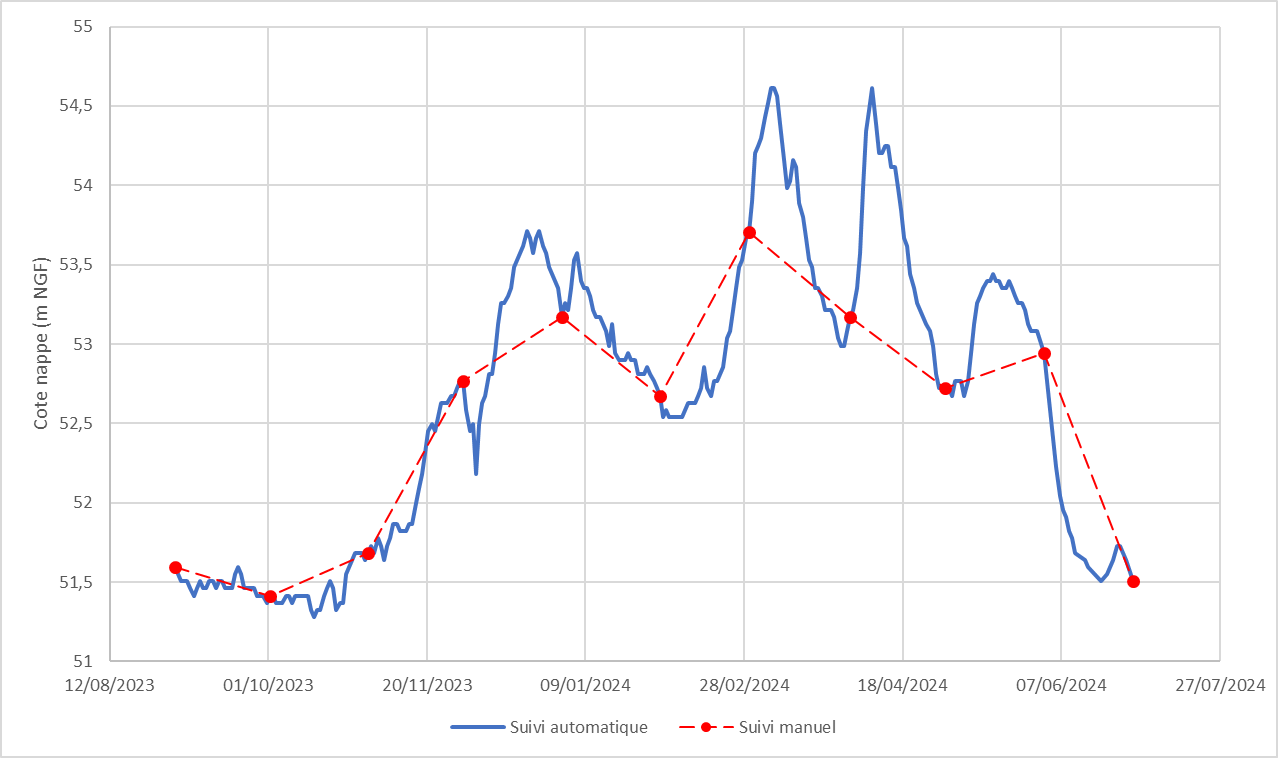

Illustration des limites du suivi manuel

La figure ci-dessous illustre clairement les différences entre un suivi automatique et un suivi manuel.

On observe clairement ici l'effet de lissage induit par la faible fréquence des relevés manuels. Ces derniers ne permettent pas de capturer avec précision les variations rapides du niveau de la nappe.

Sans mesures automatiques, l’amplitude réelle du battement de nappe est sous-évaluée, ce qui augmente le risque d’un mauvais dimensionnement de vos projets et problèmes sur le long terme.

Pour conclure

Un suivi piézométrique bien conçu est essentiel pour garantir la réussite de vos projets. Que votre objectif soit de dimensionner vos infrastructures, sécuriser un chantier, anticiper les risques hydrogéologiques ou préserver la ressource en eau, disposer de données précises et fiables est indispensable.

Le choix entre suivi manuel et automatique dépend de vos objectifs et contraintes. Toutefois, dans la plupart des cas, l’automatisation s’impose comme la solution la plus fiable : elle assure des mesures continues, une réactivité optimale face aux fluctuations de la nappe et une prise de décision plus fiable.

Pour aller plus loin, bien vous entourer et choisir les bons équipements est une étape clé.

Pour aller plus loin

🔹 Besoin d’équipements adaptés ? Consultez notre annuaire des revendeurs de sondes.

🔹 Vous préparez une étude NPHE ? Retrouvez notre guide complet pour une analyse efficace.