Les Nappes Souterraines : Comprendre leur fonctionnement et leur importance

Qu'est-ce qu'une nappe souterraine ? Définition et caractéristiques clés

Une nappe souterraine est une masse d'eau naturelle stockée dans les pores et fissures des roches du sous-sol.

Elle se forme par l’infiltration des eaux de pluie et des eaux de surface, qui s’accumulent jusqu’à rencontrer une couche imperméable.

Les principaux points caractéristiques sont les suivants :

- Elle repose dans un aquifère, une formation géologique perméable permettant le stockage et la circulation de l’eau.

- Elle est délimitée par des couches imperméables, appelées aquitard, aquiclude ou aquifuge, selon leur degré d’imperméabilité.

- Son niveau varie en fonction des saisons et des précipitations, ou des activités anthropiques.

- On distingue deux grandes catégories : nappe libre (en contact avec l’atmosphère) et nappe captive (confinées entre deux couches imperméables).

Les aquifères : quelques notions

Les nappes sont incluses dans le grand système aquifère.

Il s’agit d’un ensemble de formations géologiques qui stockent et transmettent l'eau souterraine.

Il se compose d’une alternance :

- De couches perméables, appelées aquifères perméables, qui abritent les nappes libres ou captives,

- De couches imperméables, appelées aquitard, aquifuge ou aquiclude selon leur niveau d’imperméabilité, et qui limitent, ralentissent ou annulent les échanges entre aquifères.

Dans un aquifère, on retrouvera :

- Les nappes libres qui sont en contact direct avec l’atmosphère,

- Les nappes captives qui sont confinées entre deux couches imperméables et soumises à une pression supérieure à la pression atmosphérique.

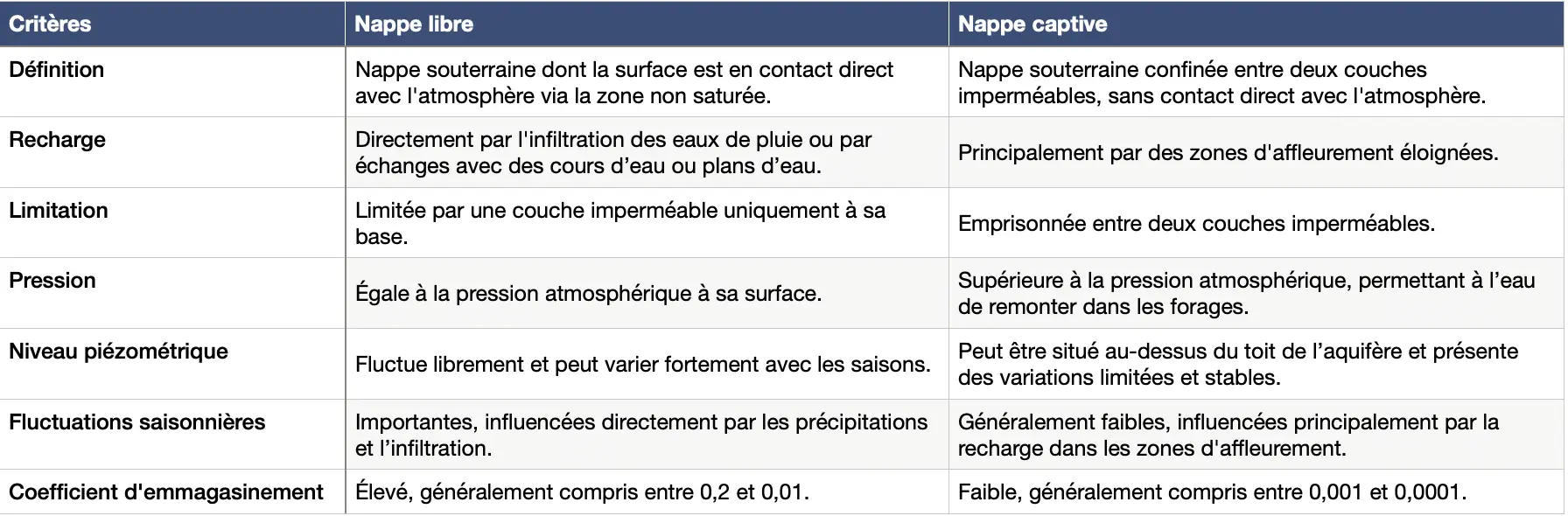

Nappe libre vs. nappe captive : Caractéristiques et différences

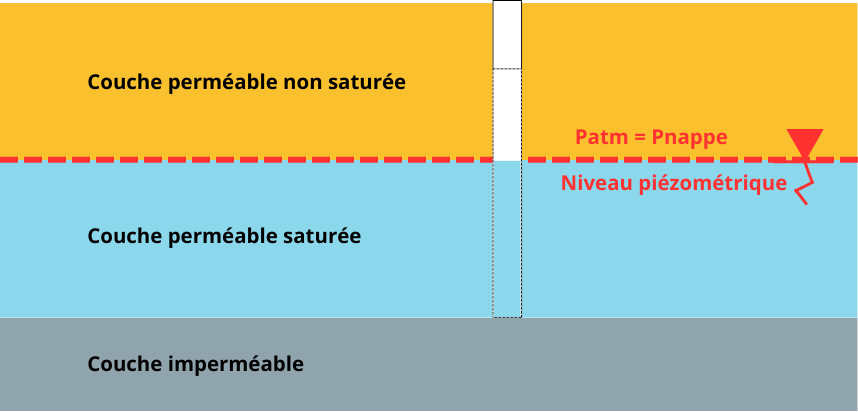

Nappe libre : Définition et fonctionnement

Définition

Une nappe libre est une nappe d'eau souterraine dont la surface supérieure est en contact direct avec l'atmosphère par l'intermédiaire de la zone non saturée du sol.

Sa surface, appelée surface piézométrique ou niveau piézométrique, peut fluctuer librement.

Caractéristiques principales

Ce type de nappe présente les caractéristiques suivantes :

- Elle se recharge directement par l'infiltration des eaux de pluie (ou dans des cas particuliers par échange avec les cours d’eau, plan d’eau ou autres activés anthropiques),

- Elle n'est limitée que par une couche imperméable à sa base,

- La pression à la surface de la nappe est égale à la pression atmosphérique,

- Son niveau varie librement entre son étiage et la surface et peu présenter de fortes fluctuations liées aux variations saisonnières,

- Le coefficient d'emmagasinement est généralement fort et situé entre 0,2 et 0,01.

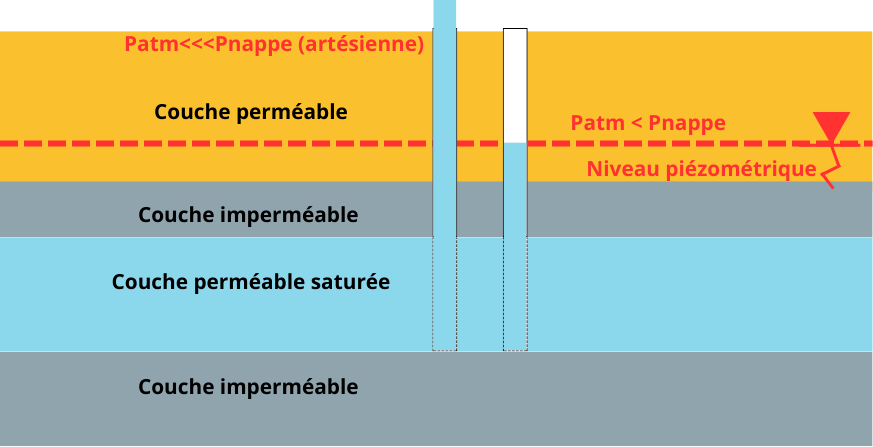

Nappe Captive : Définition et fonctionnement

Définition

Une nappe captive est une nappe d'eau souterraine confinée entre deux couches imperméables, qui empêche tout contact direct avec l'atmosphère.

Son niveau piézométrique est maintenu sous pression, et situé au-dessus du toit de son aquifère.

Caractéristiques principales

Ce type de nappe présente les caractéristiques suivantes :

- Sa recharge se fait (quasi) uniquement par des zones d'affleurement éloignées,

- Elle est emprisonnée entre deux couches imperméables,

- La pression y est supérieure à la pression atmosphérique, donc l’eau remonte naturellement dans les forages,

- Son niveau piézométrique peut présenter des variations limitées, souvent plus stables que celles d'une nappe libre, car il est influencé principalement par la recharge dans des zones d'affleurement éloignées et non par des fluctuations saisonnières directes,

- Son coefficient d’emmagasinement est généralement faible et situé en 0,001 à 0,0001.

Tableau comparatif entre nappes libres et nappes captives

Quelques types de nappes souterraines

La nappe phréatique : La plus accessible des nappes

La nappe phréatique est la première nappe d’eau souterraine accessible en creusant depuis la surface du sol, ce qui en fait la nappe la plus superficielle.

Caractéristiques principales :

- Profondeur : Elle se situe à une faible profondeur, souvent proche de la surface,

- Type : Il s’agit généralement d’une nappe libre, non confinée,

- Affleurement : Elle peut apparaître en surface sous forme de sources ou alimenter des zones humides, particulièrement dans les secteurs où le niveau de la nappe atteint le sol.

La nappe perchée : Définition, enjeux et impact sur les chantiers

Une nappe perchée est un type particulier de nappe d’eau souterraine qui se forme au-dessus de la nappe phréatique principale, de manière temporaire ou permanente. Elle est séparée de cette dernière par une couche de sol imperméable ou peu perméable.

Un enjeu souvent sous-estimé

Les nappes perchées sont fréquemment négligées lors des études hydrogéologiques, ce qui peut entraîner des conséquences importantes. En phase de chantier, elles peuvent provoquer des ralentissements, voire des interruptions, tandis qu’en phase définitive, elles sont souvent à l’origine de problèmes d’humidité, notamment par remontée capillaire.

Caractéristiques principales :

- Profondeur : Située à faible profondeur dans le sol.

- Support : Repose sur une couche imperméable locale, souvent composée d’argile ou de marnes.

- Étendue : Généralement de taille limitée et isolée.

- Temporalité : Peut être temporaire ou permanente, compliquant son étude, surtout en période de sécheresse.

- Alimentation : Dépend des précipitations, mais en milieu urbain, elle peut également être alimentée par des fuites de réseaux d’eau.

La nappe alluviale : Fonctionnement et interaction avec les cours d’eau

La nappe alluviale est une nappe d’eau souterraine contenue dans des formations géologiques appelées alluvions, constituées de matériaux déposés par un cours d’eau au fil du temps. Elle est intimement liée au cours d’eau voisin, avec lequel elle échange en permanence.

Caractéristiques principales :

- Formation géologique : Localisée dans des dépôts fluviaux tels que sables, graviers et galets.

- Profondeur : Généralement peu profonde, facilitant les interactions avec la surface.

- Connexion hydraulique : En contact direct avec le cours d’eau adjacent, permettant des échanges d’eau constants.

- Recharge : Alimentée par l’infiltration des eaux de pluie et par les échanges avec le cours d’eau, notamment lors des épisodes de crue (on parle de phénomène d’onde de crue).

- Rôle hydrologique : Constitue un soutien naturel au débit des rivières, assurant une alimentation continue, même en période de sécheresse.

La nappe artésienne : Une ressource sous pression

Une nappe artésienne est une forme spécifique de nappe captive, caractérisée par une pression interne si élevée que l’eau remonte naturellement à la surface lorsqu’un forage atteint la nappe, sans nécessiter de pompage.

Caractéristiques principales :

Type : Nappe captive, confinée entre deux couches imperméables et dont la pression est très supérieur à celle de l’atmosphère.

- Surface piézométrique : Située au-dessus du niveau du sol, témoignant de la forte pression interne.

- Pression : Supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet l’écoulement spontané.

- Jaillissement : L’eau sort naturellement du forage, parfois avec une grande force, sans intervention mécanique.

La nappe karstique : Défis et spécificités des milieux calcaires

Une nappe karstique est un type spécifique de nappe souterraine qui se forme dans des roches calcaires ou dolomitiques, dissoutes par l’eau au fil du temps. Ce processus crée un réseau souterrain complexe de cavités, fissures élargies et conduits, caractéristique des milieux karstiques.

Caractéristiques principales :

- Formation géologique : Située dans des roches carbonatées, telles que les calcaires et les dolomies, sujettes à la dissolution.

- Circulation de l’eau : L’eau circule rapidement à travers un réseau de conduits souterrains, ce qui peut entraîner des variations rapides du niveau de la nappe.

- Structure complexe : La configuration des aquifères karstiques est très hétérogène et nécessite des études spécifiques pour comprendre leur fonctionnement et leurs dynamiques.

- Alimentation : Principalement rechargée par les eaux de surface, notamment via des pertes de cours d’eau ou des infiltrations directes.

La nappe fossile : Une ressource précieuse mais non renouvelable

Une nappe fossile, ou nappe paléoclimatique, est une ressource en eau souterraine, formée il y a des milliers, voire des millions d’années, sous des conditions climatiques anciennes, souvent très différentes de celles d’aujourd’hui. Elle représente une réserve d’eau précieuse, mais non renouvelable à l’échelle humaine.

Caractéristiques principales :

- Renouvellement : Aucun ou très faible, en raison de l’absence de recharge par les circuits hydrologiques actuels.

- Isolement : Complètement déconnectée des systèmes hydrologiques modernes, elle est protégée par des couches imperméables.

- Profondeur : Située à des profondeurs importantes, ce qui complique son accès.

- Pression : Généralement sous pression, ce qui la classe souvent comme une nappe captive.

- Âge : L’eau qu’elle contient peut dater de plusieurs milliers ou millions d’années, piégée lors de périodes climatiques anciennes.

Maintenant, vous êtes équipés, la prochaine fois que, sur votre chantier de forage, le dixième passant vous demandera, comme si c’était une idée brillante et inédite : « Alors, vous trouvez du pétrole ? », vous aurez de quoi la surprendre ! Plutôt que de répondre brièvement, profitez-en pour lui expliquer les nappes souterraines en détail. Avec un peu de chance, vous pourrez même transformer sa curiosité en une mini-leçon sur l’hydrogéologie, de quoi tenir la conversation un bon moment (et peut-être vous faire offrir un café) !