Le Cycle de l'Eau : Processus, Impact Humain et Effets du Changement Climatique

Le cycle hydrologique, également appelé cycle de l’eau, raconte l’histoire sans fin d’une goutte d’eau qui, répondant à l’appel irrésistible du soleil, décide de se libérer de sa vaste étendue d'eau pour entamer un grand voyage.

Cycle de l’eau : Définition du cycle hydrologique, répartition et temps de résidence de l’eau

Définition du cycle de l’eau : Comprendre ce processus hydrologique

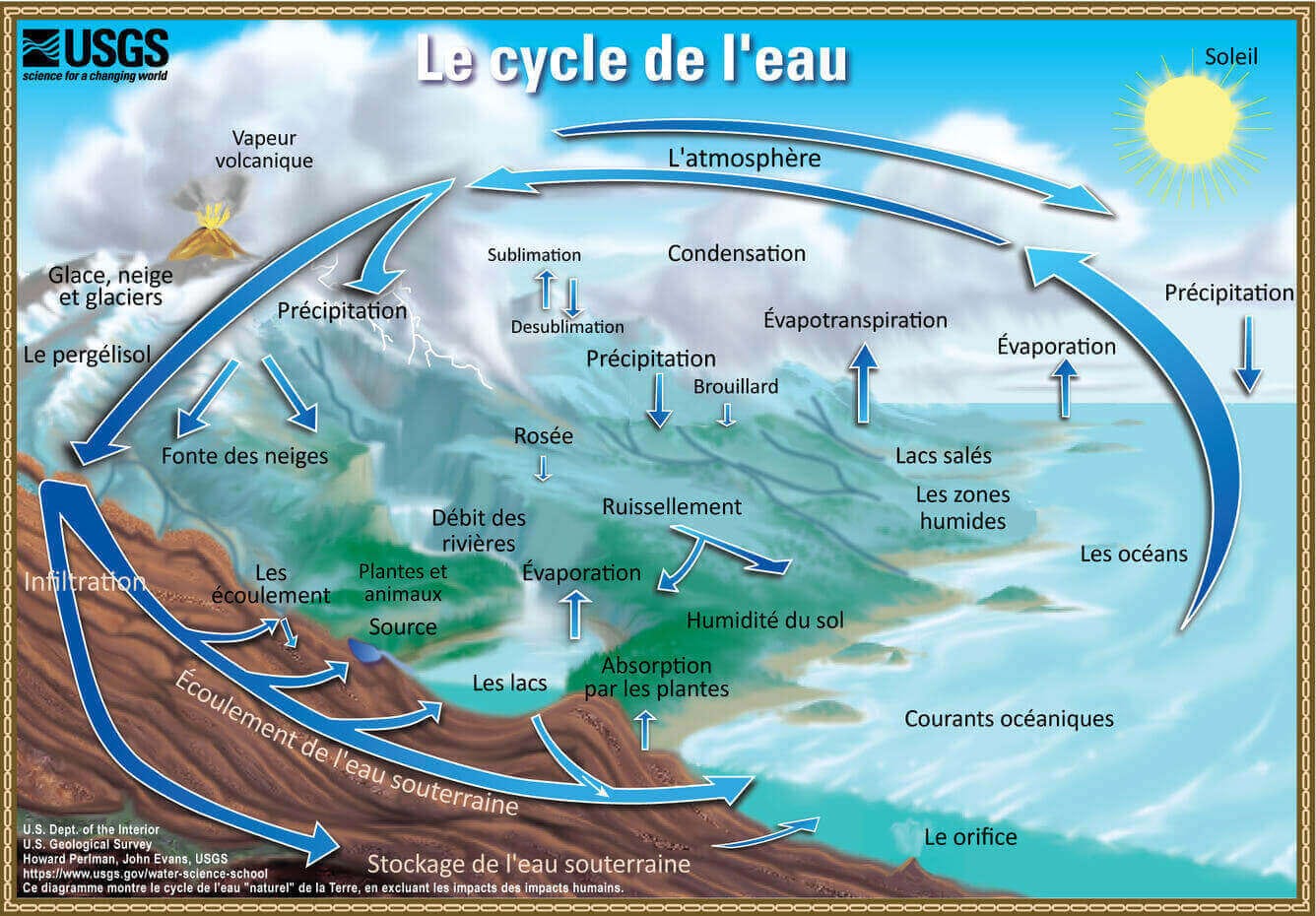

Le cycle de l'eau est un processus naturel qui décrit la circulation de l’eau et ses changements de forme sur notre planète.

L’eau peut se trouver dans l’atmosphère, à la surface de la Terre ou dans les sous-sols, sous trois états : liquide, solide ou gazeux.

La circulation de l’eau à travers divers réservoirs (bassins versants, atmosphère, couches souterraines, organismes vivants et autres éléments biologiques) permet d’assurer le renouvellement et la filtration (par le sol) de l'eau douce disponible sur Terre.

Ce cycle hydrologique n'est finalement qu'une gigantesque machine naturelle, à l’échelle de la planète, de recyclage et de distribution de l'eau qui permet à la vie d’exister.

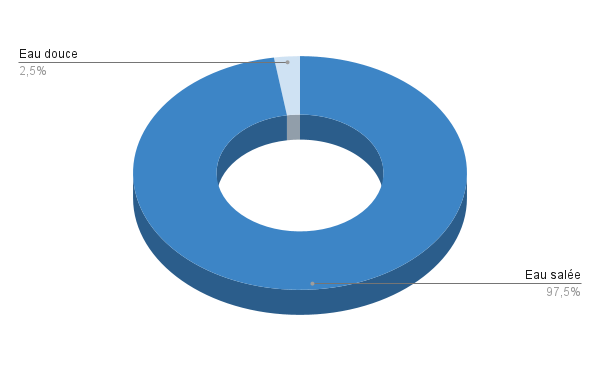

Répartition de l’eau sur terre : Proportion entre eaux salée et eau douce

En matière de répartition de l’eau sur Terre, la planète a décidé d’être plutôt avare pour ce qui est de l’eau mise à disposition de l’homme.

La majeure partie de l'eau sur Terre est salée, représentant environ 97,5 % du volume total d'eau. Cette eau salée se trouve principalement dans les océans et les mers, qui couvrent environ 70,8 % de la surface terrestre.

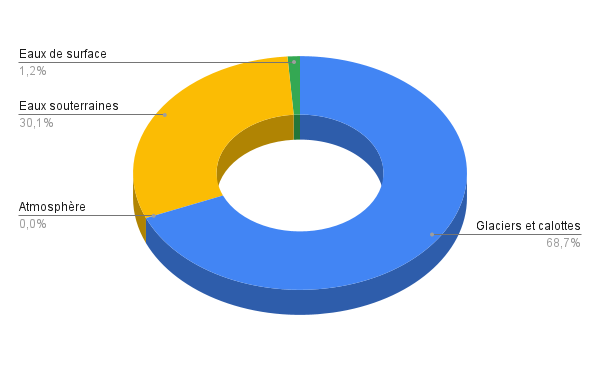

L’eau douce représente quant à elle environ 2,5 % du volume d’eau total sur Terre, répartie comme suit :

- Glaciers et calottes glaciaires : Environ 68,7 % de l'eau douce est stockée dans les glaciers et les calottes glaciaires, principalement en Antarctique et au Groenland.

- Atmosphère : L'eau contenue dans l'atmosphère, sous forme de vapeur d'eau, représente moins de 0,001 % de l'eau douce totale.

- Eaux souterraines : Environ 30,1 % de l'eau douce se trouve dans les aquifères souterrains, qui sont des réserves importantes d'eau pour les besoins humains et écologiques.

- Eaux de surface : Les lacs, rivières et autres plans d'eau de surface ne contiennent qu'environ 1,2 % de l'eau douce.

Ainsi, c’est moins de 1 % du volume total d'eau sur Terre qui est accessible et utilisable par l'homme.

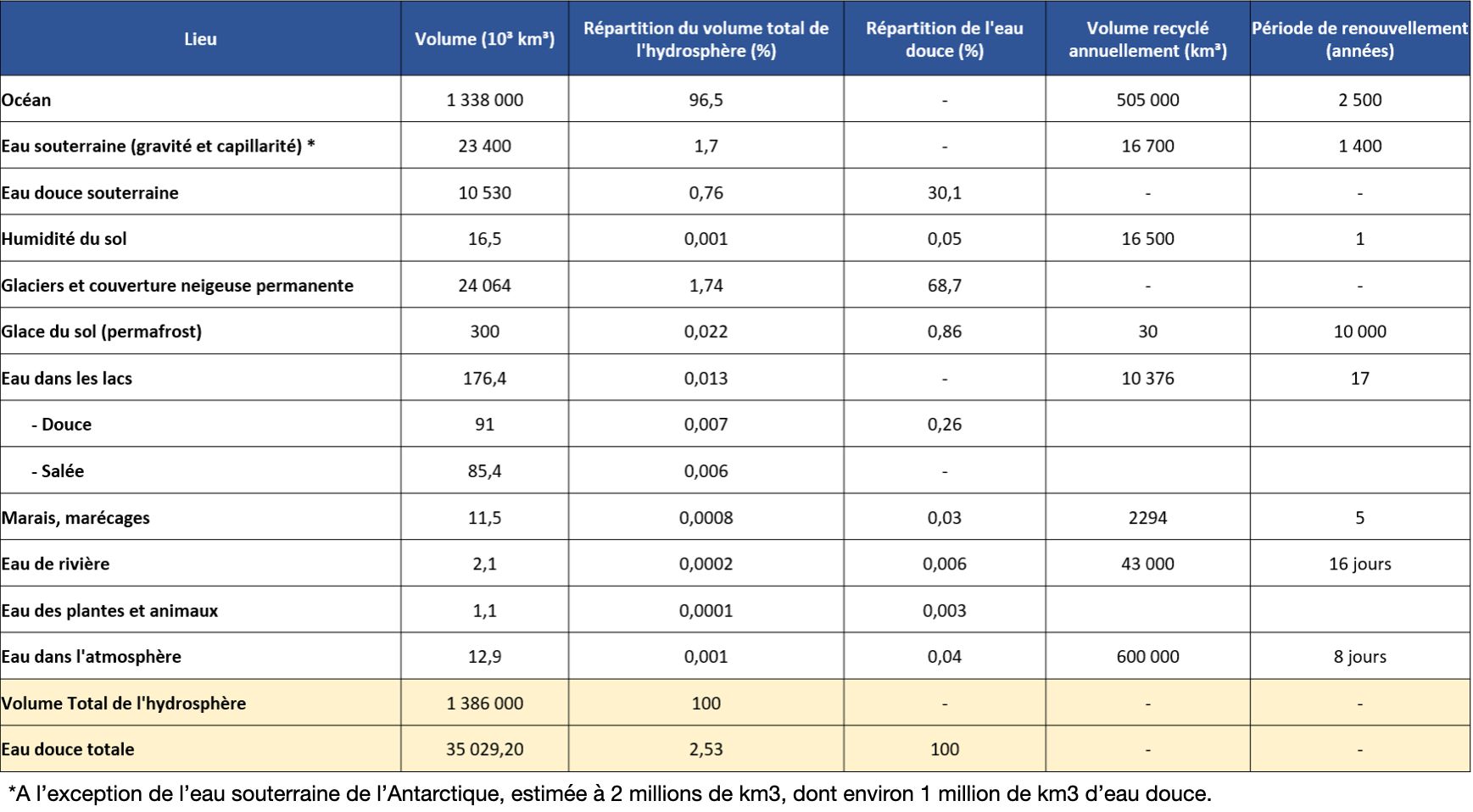

Répartition de l'eau sur la terre

Temps de résidence de l’eau

Outre sa répartition, un autre élément important du cycle de l'eau est ce qu'on appelle le temps de résidence de l’eau.

Celui-ci correspond à la durée moyenne de séjour d’une goutte d’eau dans un réservoir.

Ces temps de résidence varient selon les réservoirs de la façon suivante :

- Atmosphère : Quelques jours à une semaine.

- Rivières : Environ 2 semaines à 6 mois.

- Lacs : Quelques années à plusieurs décennies, selon la taille et la profondeur.

- Nappes souterraines : De quelques années à plusieurs milliers d'années, selon la profondeur et la perméabilité de l'aquifère.

- Océan : Environ 2 500 ans.

- Glaciers : De 20 à 100 ans, voire plus longtemps pour les grandes calottes glaciaires.

Évaporation, condensation, précipitation, ruissellement et infiltration : les étapes du cycle de l’eau

Entrons maintenant dans le détail des mécanismes de ce cycle hydrologique. Il repose sur des variations d'état et des déplacements continus.

Le cycle de l'eau s'accomplit à travers différentes étapes essentielles :

💭 Évaporation 💭 :

L'évaporation est le point de départ du cycle de l'eau. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau présente à la surface des océans, des rivières, des lacs ou encore de la végétation (on parlera alors de transpiration de la plante) se réchauffe et se transforme en vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau s'élève ensuite dans l'atmosphère.

☁️ Condensation ☁️ :

Une fois dans l'atmosphère, la vapeur d'eau monte jusqu'à atteindre des altitudes où les températures sont plus basses. En se refroidissant, la vapeur se condense en fines gouttelettes d'eau, qui s'assemblent pour former des nuages se déplaçant grâce au vent.

⛈️ Précipitation ⛈️:

Les gouttelettes d'eau qui composent les nuages finissent par s'agglomérer et devenir de plus en plus grosses. Lorsqu'elles deviennent trop lourdes pour rester suspendues dans l'air, elles retombent sur Terre sous forme de précipitations. En fonction des conditions climatiques, elles peuvent tomber sous forme de pluie, de neige, de grêle ou même de bruine légère.

Sur l'ensemble des précipitations, 79 % se déversent directement dans les océans, tandis que les 21 % restants tombent sur la terre. De là, elles alimentent les nappes phréatiques par infiltration ou rejoignent les rivières et les plans d'eau par ruissellement.

Une fois que l'eau touche le sol, elle va se déplacer en suivant deux chemins principaux que sont le ruissellement ou l’infiltration.

Ruissellement :

Une partie de l’eau ruisselle à la surface du sol, se regroupant pour former des ruisseaux, des rivières et, éventuellement, des fleuves qui se dirigent vers les océans.

Ce processus de ruissellement transporte l'eau à travers les différents paysages jusqu’à son retour à l’océan.

Infiltration :

Une autre partie de cette eau s'infiltre dans le sol. Dès lors, deux possibilités :

- Soit le couvert végétal est important et l’eau est en grande partie récupérée par les plantes,

- soit l’utilisation par les plantes est limitée et l’eau s’infiltre plus en profondeur, où elle alimente les nappes phréatiques.

Récupération de l’eau par les plantes et phénomène de transpiration (ou évapotranspiration)

Lorsque le sol est végétalisé, les plantes absorbent l'eau par leurs racines. Une partie de l’eau absorbée est utilisée pour la photosynthèse et la croissance de la plante, tandis que le reste est évacué sous forme de vapeur d'eau par les pores de leurs feuilles. Cette vapeur d'eau est ensuite libérée dans l'atmosphère, contribuant ainsi à la formation des nuages.

Alimentations des nappes souterraines

A l'inverse, lorsque le couvert végétal est moins important (et que celui-ci n'a pas été remplacé par de l'asphalte), une partie de l’eau s’infiltre plus en profondeur et alimente les nappes souterraines. En traversant les différentes couches du sol, cette eau est naturellement filtrée. Ces nappes peuvent resurgir à la surface par l’intermédiaire de sources ou en échangeant avec les cours d’eau. Ces réservoirs souterrains d'eau douce sont essentiels pour l'approvisionnement en eau potable et l’irrigation des cultures.

Influence et conséquence de l’activité humaine et du changement climatique sur le cycle de l’eau

Nous avons vu les notions de base et les grandes étapes du cycle hydrologique. Intéressons-nous désormais à l’influence des activités humaines et du réchauffement climatique sur le cycle naturel de l’eau.

Aujourd’hui, l’eau est à l’origine et présente, directement ou indirectement, dans tout ce qui nous entoure : dans nos vêtements, nos téléphones, l’énergie qui permet de nous déplacer, de nous éclairer ou encore de nous nourrir.

Le développement constant de nos économies implique une pression croissante sur le cycle de l'eau, avec des conséquences environnementales et sociétales toujours plus importantes.

Les impacts de ces pressions se manifestent à la fois de manière quantitative et qualitative sur les ressources en eau, la biodiversité qu'elles soutiennent, ainsi que sur l'ensemble des écosystèmes et des activités qui en dépendent.

Nous allons maintenant en voir quelques exemples.

Influence des activités humaines sur le cycle de l'eau

- Détournement des rivières, construction de barrages et assèchement des zones humides pour le développement des activités humaines.

- Prélèvement d'eau dans les rivières, lacs, réservoirs et aquifères souterrains pour divers usages : approvisionnement domestique, irrigation agricole, élevage de bétail et activités industrielles (production d'énergie, exploitation minière, aquaculture).

- Imperméabilisation des sols, favorisant considérablement le ruissellement au détriment de l’infiltration. Cela contribue activement à l’augmentation de l’érosion des sols et à la diminution de la recharge des nappes phréatiques.

- Géo-ingénierie climatique, incluant l’ensemencement et la dissipation des nuages, le dessalement des eaux de mer ou encore la recharge artificielle des nappes phréatiques.

Impact des activités humaines sur la pollution de l'eau :

- Pollution de l'eau par les engrais et pesticides issus de l'irrigation et des précipitations dans les zones agricoles et urbaines.

- Rejets d'eau chauffée et contaminée par les centrales électriques et les usines dans les rivières, contribuant à la dégradation des écosystèmes aquatiques.

- Ruissellement transportant des produits chimiques, des sédiments et des eaux usées vers les rivières et les lacs, favorisant les proliférations d'algues nuisibles, la propagation de maladies et la destruction des habitats fauniques.

Effets du changement climatique sur le cycle de l'eau et les écosystèmes

- Modification des régimes de précipitations, augmentant la fréquence, l'intensité et la durée des événements météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses) et affectant la disponibilité de l'eau douce.

- Élévation du niveau des océans, provoquant des inondations côtières, et acidification des océans, endommageant barrières de corail ainsi que les coquilles et squelettes des organismes marins.

- Augmentation de la probabilité et de l'intensité des incendies de forêt, introduisant des polluants tels que la suie et les cendres dans les lacs et cours d'eau, perturbant les écosystèmes aquatiques.

Conséquences pour les communautés humaines et les écosystèmes

- Réduction des ressources en eau douce dans certaines régions, due à la surexploitation des nappes, à la fonte des glaciers et à la diminution des événements pluvieux.

- Augmentation de la compétition pour l'eau entre les secteurs agricole, industriel et domestique, exacerbant les inégalités d'accès à l'eau.

- Risques accrus pour la sécurité alimentaire et déplacements de populations vivant dans des zones côtières en raison de l'élévation du niveau de la mer.

Définition et Importance du Cycle de l'eau

- Processus naturel par lequel l'eau circule sur Terre en passant par ses états liquide, solide et gazeux. Essentiel pour le renouvellement et la disponibilité de l'eau douce.

Répartition de l'eau sur Terre

- Eau salée : 97,5 % (océans, mers).

- Eau douce : 2,5 %, principalement dans les glaciers et les aquifères souterrains. Moins de 1 % est accessible pour l'usage humain.

Temps de résidence de l'eau

- Durée moyenne de séjour d’une goutte d’eau dans un réservoir.

- Varie selon le réservoir : de quelques jours (atmosphère) à des milliers d'années (océans, nappes profondes).

Étapes clés du cycle de l'eau

- Évaporation : L'eau s'évapore des surfaces et des plantes (Evapo(transpiration)).

- Condensation : La vapeur forme des nuages.

- Précipitation : L'eau retombe sous forme de pluie, neige ou grêle.

- Ruissellement et infiltration : L'eau retourne aux océans ou s'infiltre pour recharger les nappes phréatiques.

Influence humaine sur le cycle de l'eau

- Modifications de l'écoulement : Barrages, détournement de rivières, imperméabilisation des sols, pompage en nappe.

- Prélèvements : Usage intensif pour l'agriculture, l'industrie, et la consommation domestique.

- Pollution : Contaminants agricoles et industriels nuisant à la qualité de l'eau.

- Géoingénierie : Ensemencement des nuages et dessalement.

Impact du changement climatique

- Modifie les régimes de précipitation, augmente la fréquence des événements extrêmes, élève le niveau des océans, et acidifie les eaux.

Conséquences pour l'humanité et les écosystèmes

- Diminution des ressources en eau douce, compétition accrue pour l'eau, inégalités d'accès, risques pour la sécurité alimentaire, et déplacements des populations côtières.

Pour aller plus loin

1/ Vous pouvez consulter le site de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) qui est un organisme gouvernemental américain qui se consacre aux sciences de la Terre et qui a réalisé un schéma du cycle de l’eau complet prenant en compte les activités humaines.

Le lien d'accès au schéma du cycle complet en langue de Molière:

https://www.usgs.gov/media/images/le-cycle-de-leau-water-cycle-french-png

2/ Vous pouvez également lire les rapports de l'UNESCO édités dans le cadre du programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau (pour les passionnés ou les insomniaques cherchant le sommeil) : https://www.unesco.org/fr/wwap?hub=68313