Guide de l’étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines (NPHE)

Vous suspectez ou identifiez la présence d’une nappe souterraine sous votre projet. Vous vous interrogez sur sa position exacte et les impacts qu’elle pourrait avoir sur votre projet. Il est alors temps de réaliser une étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines (NPHE).

Cette étude hydrogéologique est votre meilleur allié pour sécuriser un projet de construction ou d'aménagement.

Elle vous permet non seulement d'anticiper les risques potentiels, mais aussi d'optimiser vos investissements et de protéger vos infrastructures vis-à-vis des nappes souterraines.

Dans les lignes qui suivent, nous allons démystifier l'étude NPHE, vous montrer pourquoi elle est incontournable, quand la réaliser et comment en tirer les meilleures conclusions pour sécuriser vos projets.

En quoi consiste une étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) ?

L'étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux Souterraines, ou « NPHE », a pour objectif, comme son nom l’indique, d’évaluer l’amplitude maximale atteinte par les nappes en réponse à des événements météorologiques extrêmes ou à des changements environnementaux locaux.

Pourquoi réaliser une étude NPHE

Cette étude est indispensable pour apprécier les fluctuations des nappes souterraines à court, moyen et long terme.

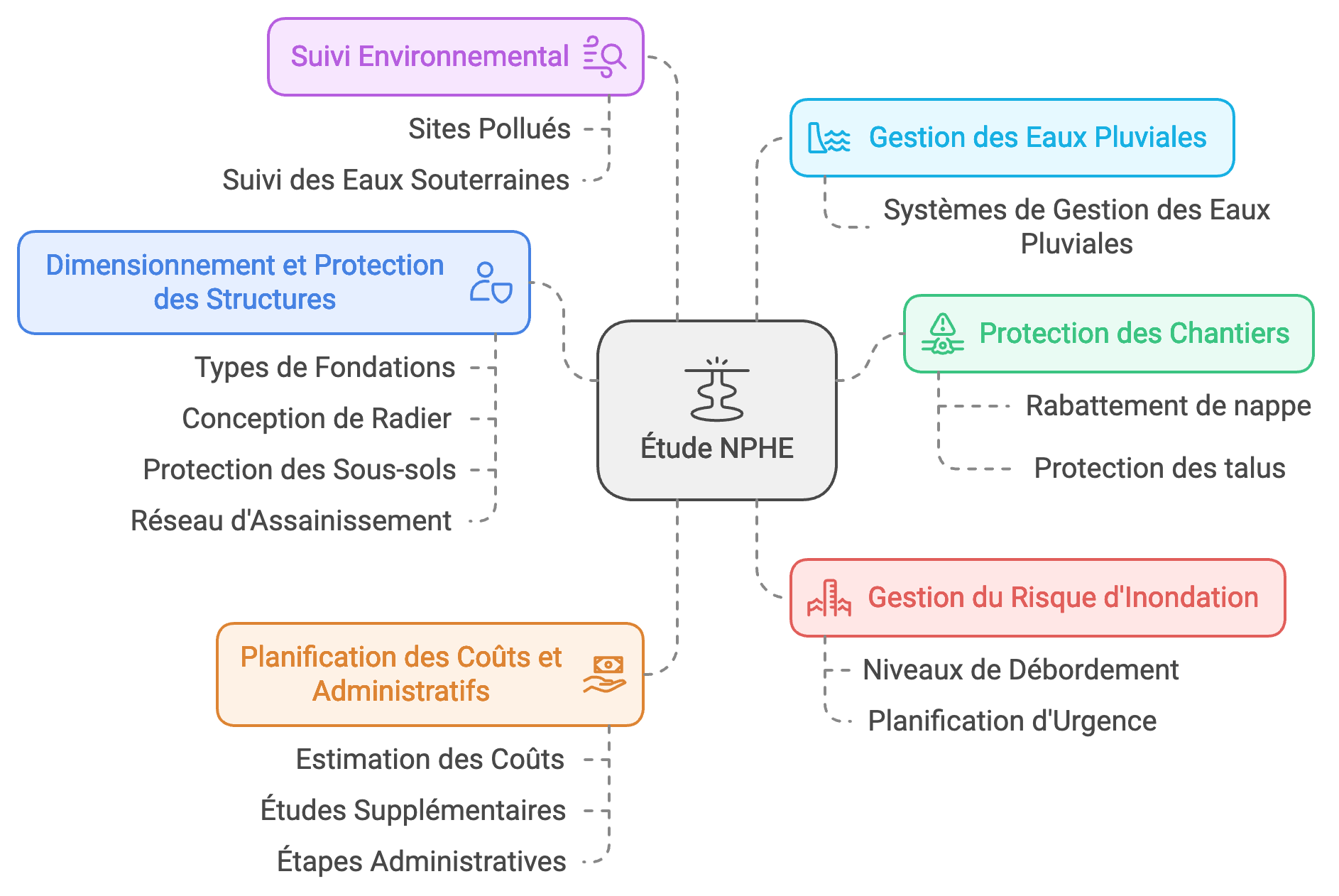

Elle vous permettra, entre autres :

- de dimensionner et de protéger vos ouvrages enterrés contre le risque de remontée de nappe.

Choix du type de fondations, du renforcement du radier, du type de protection des sous-sols (cuvelage, évents, barbacanes, tapis drainants), dimensionnement des réseau d’assainissement, protection et profondeur des caveaux. - de dimensionner les éléments de protection de votre futur chantier vis-à-vis des eaux souterraines.

Opération de rabattement de nappe, mise en place de solutions de réduction des débits (parois moulées, palplanches). - de dimensionner votre système de gestion des eaux pluviales.

- de gérer votre risque d’inondation en phase définitive lié au relèvement de nappe.

Définition des cotes de débordement, planification des actions en cas de débordement des nappes dans un sous-sol. - de prévoir les risques environnementaux liés aux nappes et des sols, en particulier dans les sites pollués.

Ajouté à tous ces éléments techniques, cette étude permet d’anticiper, dès le début d’un projet, les coûts associés, les études complémentaires nécessaires, et les démarches administratives liées à la gestion de ces eaux souterraines.

Enfin, la connaissance des niveaux des plus hautes eaux souterraines (NPHE) et la gestion de leur incidence sont fondamentales pour les assureurs dans l’évaluation des primes d’assurance et la détermination des montants d’indemnisation en cas de sinistre.

Quand réaliser une étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) ?

Cette étude doit être réalisée dès qu'il existe un doute sur la présence d'une nappe phréatique ou lorsqu'elle est explicitement demandée par un assureur.

Pour un projet de construction, elle est classiquement réalisée lors de l'avant-projet sommaire.

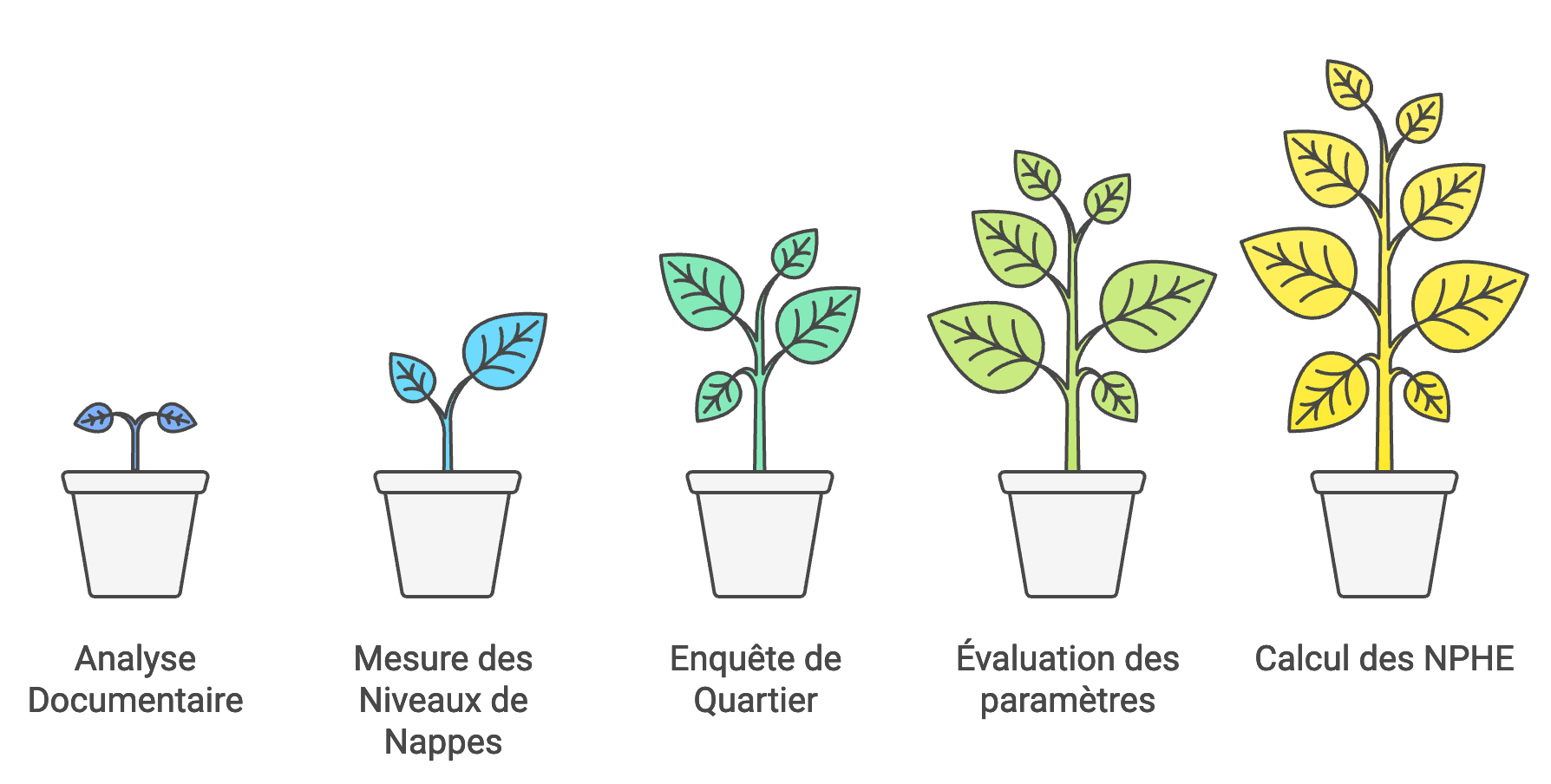

Les grandes étapes de réalisation d’une NPHE

Les grandes étapes de réalisation d'une étude des NPHE sont les suivantes :

Analyse Documentaire

La première étape consiste à analyser le contexte géologique et hydrogéologique du site.

Cette étape inclut :

- l’étude des cartes géologiques et hydrogéologiques,

- l'étude des rapports d'études antérieures, des coupes et rapports disponibles dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM,

- et l'utilisation des bases de données en interne aux bureaux d’étude en charge du dossier ou disponibles sur internet.

Mesure des Niveaux de Nappes

Une fois l’analyse documentaire réalisée, il est indispensable de connaître le niveau précis de la nappe au droit du site étudié.

Cela peut se faire via l'installation de piézomètres pour des mesures in situ ou, si les données existantes sont suffisantes, par une estimation bibliographique fondée sur les données locales.

Enquête de Quartier

Ensuite, une enquête de quartier est menée pour vérifier l'existence de systèmes de drainage ou d’indices de remontées de nappes dans les sous-sols des bâtiments voisins.

Cette enquête permet de détecter les problèmes récurrents liés aux eaux souterraines dans le secteur d’étude et d'ajuster les NPHE en conséquence.

Evaluation des paramètres et calcul des NPHE

Enfin, les paramètres nécessaires au calcul des NPHE, tels que la hauteur de la nappe, les fluctuations saisonnières, les arrêts de pompage et/ou l'impact des infrastructures et systèmes de drainage voisins, sont déterminés.

Ces informations permettent de modéliser au mieux les niveaux des plus hautes eaux.

Comment ? Par exemple en permettant d’ajuster à la baisse la hauteur du cuvelage ou de la paroi moulée.

Le calcul des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE)

Le niveau des plus hautes eaux résulte de la somme de plusieurs paramètres, selon la formule :

NPHE = Nétiage (ou actuel) + B + R + A + Q

- Nétiage : Niveau le plus bas observé sur l'année.

- B (Battement saisonnier) : Fluctuations annuelles dues aux infiltrations pluviales.

- R (Relèvement de la nappe) : Hausse de niveau liée à l'arrêt des pompages.

- A (Amplitude d'onde de crue) : Variation du niveau liée à une crue.

- Q (Effet barrage) : Relèvement en amont et abaissement en aval dus à un obstacle.

Le niveau de nappe à l’étiage (Nétiage) ou actuel (Nactuel)

Le niveau d’étiage correspond au niveau d'eau le plus bas observé durant une année hydrologique.

En raison de la temporalité de mise en œuvre des projets, il est rare que le niveau réel d'étiage soit mesuré lors de l'étude NPHE.

C'est pourquoi, lorsqu'aucun suivi piézométrique n'a été réalisé, on parle plutôt de niveau actuel (Nactuel).

Ce niveau peut être estimé à partir de données bibliographiques ou mesuré directement à l'aide d'un ou plusieurs piézomètres situés sur le site.

Dans ce cas, il est recommandé de répartir plusieurs piézomètres sur l’ensemble du site afin de réaliser une carte piézometrique du site et d’estimer le niveau de la nappe en tout point du site.

Il faut compter a minima 3 piézomètres ou un piézomètre tous les 10 000 m² pour les ZAC par exemple.

Le battement saisonnier (B)

Le battement saisonnier correspond aux variations de niveau de la nappe causées par les infiltrations des eaux pluviales utiles.

Ce paramètre est estimé à partir de suivis piézométriques réalisés à proximité du site dans un contexte géologique similaire, ou, de préférence, sur des suivis de longue durée effectués directement sur le site.

Le relèvement de la nappe (R)

Le relèvement de nappe (R) correspond au relèvement du niveau de la nappe dû à l'arrêt des activités anthropiques voisines tels que des pompages environnants.

Ils peuvent être entres autres industriels, de chantier, ou liés aux drainages de sous-sols et parkings.

Ce paramètre est déterminé à partir des données des anciennes cartes hydrogéologiques (antérieures aux activités industrielles, par exemple) ou par l’évaluation de l’impact des pompages identifiés dans la zone, basée sur des sources bibliographiques ou des observations effectuées lors de l’enquête de terrain.

L’amplitude (ou amortissement) d’onde de crue (A)

L’amplitude d'onde de crue (A) correspond à la variation du niveau de la nappe due à la propagation d'une crue dans l'aquifère.

Lorsqu'une crue survient dans un cours d'eau, elle se propage aux aquifères connectés, entraînant un relèvement des nappes souterraines.

L’amplitude selon laquelle la nappe sera impactée va dépendre du colmatage des berges du cours d’eau, des variations de perméabilité des terrains et de la distance du site au cours d’eau.

Ce paramètre est déterminé grâce à l’analyse de suivis longue durée sur site ou proche ayant observé un battement de nappe à la suite d’une crue de cours d’eau.

L’effet barrage (Q)

L’effet barrage (Q) survient lorsqu'une infrastructure (comme un sous-sol) traverse une grande partie ou la totalité d'un aquifère.

Lorsque cela se produit, un relèvement de la nappe est observé en amont et un abaissement en aval.

La détermination de ce paramètre nécessite une connaissance fine de la géologie, du sens d’écoulement et du gradient de la nappe.

Les conclusions attendues

Les conclusions de l'étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines sont destinées à être utilisées par les différents acteurs du projet pour le dimensionnement et la planification.

Elles doivent permettre de :

- Positionner les nappes selon différents scénarios de crue de nappe en lien avec les enjeux du projet.

- Identifier les risques associés aux eaux souterraines, notamment ceux relatifs au planning et au dimensionnement du bâtiment en phase de chantier et d'exploitation.

- Orienter sur les prochaines études hydrogéologiques et investigations à mener.

Aussi, dans la mesure du possible, rattacher aux niveaux de référence indiqués dans l'Eurocode 0 et de l’Eurocode 7 :

- EB (Eaux Basses) : Niveau quasi-permanent, dépassé environ 50 % du temps de référence.

- EF (Eaux Fréquentes) : Niveau dépassé environ 1 % du temps de référence.

- EH (Eaux Hautes) : Niveau pour une période de retour spécifique (ex. cinq ans pour la phase chantier, cinquante ans pour l'exploitation).

- EE (Eaux Exceptionnelles) : Niveau des plus hautes eaux connues ou prévisibles.

Une crue de nappe centennale désignera un niveau de remontée de nappe qui a une probabilité de se produire une fois tous les 100 ans, soit une probabilité annuelle de 1 %.

Conséquences d’une absence ou d’une mauvaise évaluation des NPHE

Après avoir lu la première partie de cet article, vous vous dites encore que vous ferez des économies en utilisant la rapide estimation réalisée par votre géotechnicien.

Mais prenez un instant pour relire attentivement son rapport.

Il est fort probable qu'une petite phrase précise que les niveaux indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif. Et c'est tout à fait normal, car le prestataire aura été missionné uniquement pour une étude géotechnique, qui relève de son domaine de compétence, et non pour une étude hydrogéologique.

Il aura ainsi rempli son devoir de conseil en vous recommandant de faire réaliser une étude NPHE.

Ainsi, en cas de problème lié aux nappes souterraines, les responsabilités vous incomberont.

Vous l’aurez compris, le sujet des nappes souterraines est bien plus délicat qu’il n’y paraît, et tous les acteurs sérieux du milieu le savent.

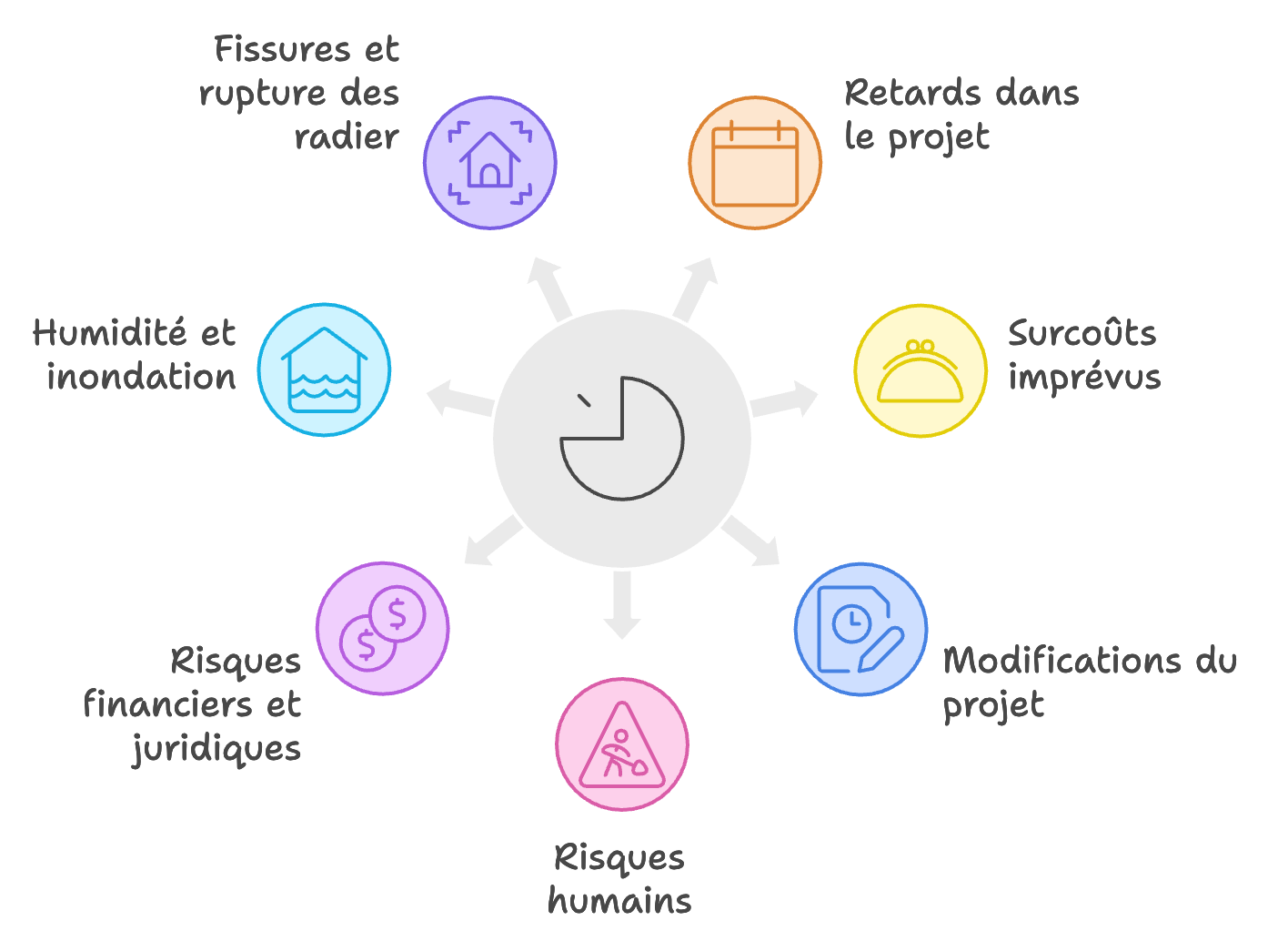

Une évaluation incomplète ou erronée des Niveaux des Plus Hautes Eaux (NPHE) peut entraîner des conséquences importantes et des coûts imprévus, tant sur le plan technique que financier.

Et si cela ne suffit pas pour vous convaincre, je vous propose ci-après une liste non exhaustive des conséquences possibles.

En phase d'étude

Lors de la phase d'étude, vous pourrez faire face à ce type de désagréments :

- Retards dans le projet :

Les délais de planification du projet peuvent être perturbés, entraînant un décalage du début des travaux. - Modifications du projet :

Une révision importante du projet peut être nécessaire, y compris la modification des fondations, des protections ou du radier, ce qui peut nécessiter des investigations géotechniques supplémentaires et la refonte des études et des plans du projet. - Surcoûts imprévus :

Des coûts non anticipés liés aux études et investigations hydrogéologiques, géotechniques supplémentaires à mener.

En phase de chantier

Lors de la phase chantier, vous pourrez faire face à ce type de désagréments :

- Risque humain :

L'absence d'étude peut provoquer des situations dangereuses, telles que l'effondrement du fond de fouille. - Risque financier et juridique :

L'arrêt du chantier peut être nécessaire en cas de pompage non déclaré car non anticipé dans l’étude NPHE, avec des risques de sanctions financières voire pénales.

En phase d'exploitation

Lors de la phase d'exploitation, vous pourrez faire face à ce type de désagrément :

- Humidité excessive :

Une mauvaise gestion de la nappe peut entraîner une humidité excessive dans le bâtiment. - Soulèvement, fissurations et ruptures :

les structures comme le radier ou les parois peuvent se soulever, se fissurer et, dans les cas extrêmes, se rompre. - Inondations fréquentes des sous-sols :

les évents, barbacanes ou tapis drainants dimensionnés sur de mauvais NPHE peuvent déborder régulièrement, rendant l'utilisation des sous-sols difficile. - Coûts de rejet :

Les coûts de rejet des eaux peuvent être plus élevés que prévu, augmentant les charges de gestion du bâtiment. - Incapacité à infiltrer les eaux pluviales :

Le système prévu d'infiltration des eaux pluviales peut s'avérer inadapté, rendant impossible l'infiltration sur site comme prévu initialement.

Fiche récapitulative

- Évaluation de l'amplitude maximale des niveaux de nappes phréatiques face à des événements météorologiques extrêmes ou des changements environnementaux.

- Objectif : Anticiper les risques, optimiser les investissements et protéger les infrastructures.

Quand la réaliser ?

- Lorsque la présence d’une nappe est suspectée ou confirmée sous le site.

- Dès l'avant-projet, en parallèle des études géotechniques pour mutualiser les coûts.

Pourquoi est-elle essentielle ?

- Protection des infrastructures : Choix des fondations, protections contre les remontées de nappes, dimensionnement des réseaux d'assainissement.

- Gestion des risques : Réduction des risques d'inondation et des impacts environnementaux, en particulier sur les sites pollués.

- Optimisation des coûts : Anticipation des études complémentaires et des démarches administratives.

- Assurances : Données nécessaires pour l’évaluation des primes et des sinistres.

Les étapes principales :

- Analyse documentaire : Étude des données géologiques et hydrogéologiques disponibles.

- Mesures sur site : Installation de piézomètres ou utilisation de données existantes.

- Enquête de quartier : Vérification des problématiques locales liées aux nappes.

- Calcul des NPHE :

NPHE = Nétiage (ou actuel) + B + R + A + Q

Nétiage : Niveau le plus bas observé sur l'année.

B (Battement saisonnier) : Fluctuations annuelles dues aux infiltrations pluviales.

R (Relèvement de la nappe) : Hausse de niveau liée à l'arrêt des pompages.

A (Amplitude d'onde de crue) : Variation du niveau liée à une crue

Q (Effet barrage) : Relèvement en amont et abaissement en aval

Conséquences d'une absence ou mauvaise évaluation :

- Phase d'étude :

Retards, surcoûts imprévus, modifications coûteuses du projet.

- Phase de chantier : Risques humains (effondrements), interruptions de chantier, sanctions financières.

- Phase d'exploitation : Humidité excessive, fissurations, inondations fréquentes, augmentation des coûts de gestion.

Délai global à prévoir :

- Entre 3 et 5 semaines, incluant l'analyse, les mesures et la rédaction du rapport.