L'évaluation des débits d'exhaure en phase chantier et définitive : guide complet

La gestion des eaux souterraines est un enjeu souvent sous-estimé dans les projets de construction et d’infrastructure. Pourtant, un rabattement de nappe mal anticipé peut entraîner des inondations de fouilles, des surcoûts liés aux équipements de pompage et des impacts environnementaux significatifs.

C’est là qu’intervient l’étude d’évaluation des débits d’exhaure, une analyse indispensable pour estimer les volumes d’eau à pomper, choisir les solutions adaptées et anticiper les conséquences sur le projet et son environnement.

Dans cet article, nous allons explorer le rôle clé de cette étude, ses implications techniques, réglementaires et financières, et vous donner les clés pour optimiser votre gestion des eaux souterraines en phase chantier et en phase définitive.

En quoi consiste une étude d'évaluation des débits d’exhaure ?

L’évaluation des débits d’exhaure va consister à estimer les volumes et débits d’eau souterraine à pomper, aussi bien en phase chantier pour maintenir le fond de fouille hors d’eau qu’en phase définitive pour gérer les pressions de la nappe sur vos ouvrages enterrés.

Avec ses conclusions, vous serez en mesure d'anticiper vos besoins en pompage, de dimensionner les équipements et les éventuels dispositifs de drainage et de prévenir les incidences à distance du rabattement sur les infrastructures et l’environnement.

De plus, vous pourrez positionner votre projet vis-à-vis de la loi sur l'eau pour les rubriques concernant les pompages en nappe.

Pourquoi une bonne évaluation des débits d’exhaure peut vous éviter bien des ennuis ?

Voyons maintenant pourquoi il vaut mieux s’appuyer sur une étude solide plutôt que de se contenter d’un calcul rapide fait sur un coin de table.

Comme vous le savez, les nappes peuvent être à l’origine de désordres aux conséquences extrêmement importantes, voire fatales pour vos chantiers et vos infrastructures.

Mal anticipé et mal géré, vous risquez de vous retrouver en phase chantier avec de l'eau dans votre fouille ou avec des volumes de prélèvement qui explosent. La finalité étant, dans le meilleur des cas, des coûts de rejet qui s’envolent ou un arrêt de chantier le temps de régulariser la situation (avec fermeture préalable de la fouille) ; et, dans le pire des cas, des désordres sur les bâtis du voisinage.

En phase définitive, vous encourez également le risque de vous retrouver avec des coûts de rejet très importants (en cas de tapis drainant, par exemple), ainsi que des risques sur les infrastructures.

En bref, ne pas évaluer ses débits d'exhaure sérieusement, c’est comme sauter en parachute sans vérifier son équipement : on peut avoir de la chance… ou le crash peut être brutal.

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous comprenez désormais l'importance d’évaluer précisément vos débits d’exhaure. Maintenant, voyons ensemble comment cette étude vous aide concrètement.

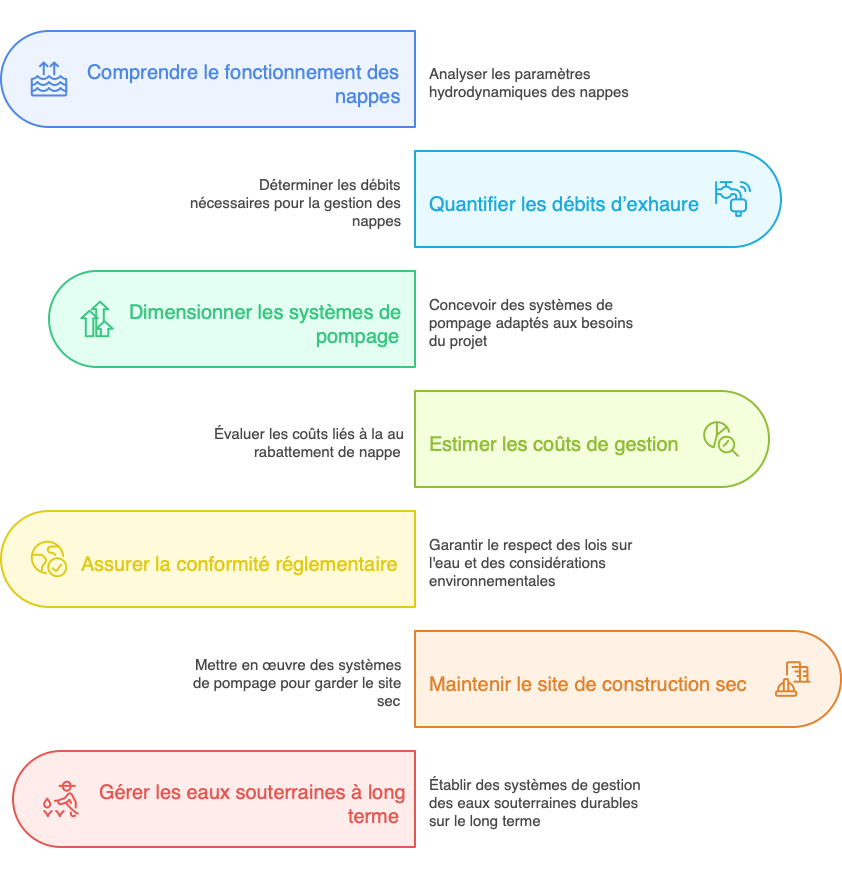

Elle répond à des enjeux techniques, économiques, réglementaires et opérationnels, indispensables à la réussite de votre projet. Dans le détail, elle permet de :

- Comprendre en profondeur le fonctionnement des nappes, notamment en définissant leurs paramètres hydrodynamiques.

- Quantifier les débits d’exhaure nécessaires pour gérer la nappe, aussi bien en phase de chantier qu’en phase définitive.

- Dimensionner les dispositifs de pompage, de protection et de rejet, en tenant compte des besoins spécifiques à chaque phase du projet.

- Estimer les coûts liés à la gestion des nappes, en anticipant les investissements nécessaires en équipements et infrastructures.

- Assurer la conformité réglementaire du projet, en intégrant les obligations légales liées à la loi sur l'eau et les incidences environnementales, aussi bien au droit du projet qu’à distance.

Cette étude va intervenir tout au long du cycle du projet. Son rôle variera légèrement selon les phases de construction et d’exploitation.

En phase chantier

L’objectif principal pour le chantier est que votre fond de fouille soit maintenu continuellement sec. Et pour cela, vous devez mettre en place le système de pompage adapté et le déclarer convenablement. L'étude de rabattement de nappe en phase chantier est le document clé qui vous permettra de :

- Déterminer les débits nécessaires pour abaisser la nappe à un niveau sécurisé.

- Dimensionner les pompes et les ouvrages de drainage en fonction des contraintes du projet.

- Prévenir les risques environnementaux liés au rabattement de nappe, tels que les affaissements ou les assèchements.

- Alimenter les dossiers réglementaires liés à la Loi sur l'Eau.

En phase définitive

Lorsque l'ouvrage sera bâti, il faudra que vous soyez en mesure d'assurer une gestion pérenne des eaux souterraines et de maîtriser la pression de la nappe sur les infrastructures enterrées. Il vous sera alors peut-être nécessaire d'installer un dispositif de drainage ou de pompage permanent de la nappe. L'étude des débits d'exhaure vous permettra de disposer des informations nécessaires pour :

- Dimensionner les dispositifs de drainage ou de pompage permanent adaptés aux besoins du projet.

- Évaluer les coûts d’exploitation liés à la gestion des eaux souterraines sur le long terme.

- Garantir la pérennité de l’ouvrage face aux fluctuations du niveau de la nappe.

À quel moment lancer votre étude pour éviter les mauvaises surprises ?

La question fatidique : à quel moment faire réaliser mon étude ? Bonne question, comme pour tout, le moment idéal diffère et va dépendre de différents facteurs comme la connaissance du niveau des nappes ou de l’avancée du projet en termes de choix des infrastructures.

Première situation : En parallèle de l’étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines

Si vous savez que vos fouilles et infrastructures recouperont la nappe, que ce soit en phase chantier ou en phase définitive, ou si vous êtes certain que la gestion des eaux souterraines nécessitera un rabattement permanent, il est clairement plus judicieux – et économiquement plus pertinent – de réaliser l’étude de rabattement en parallèle de l’étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines (NPHE).

Cette approche va vous permettre d’optimiser les coûts en mutualisant les déplacements des machines de forage et en réduisant le prix des études. Elle va aussi vous offrir un gain de temps considérable en accélérant le calendrier des investigations, des études et de l’instruction des dossiers réglementaires.

Deuxième situation : Après l’étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines

Si vous identifiez une nappe proche, mais qu’elle ne recoupe pas la cote basse de votre terrassement, la question du rabattement se pose vraiment. Faut-il le mettre en place ou peut-on jouer sur d’autres paramètres, comme ajuster légèrement la cote de crue du chantier ou modifier un peu le projet pour éviter d’aller trop profond ?

En phase définitive, le dilemme est le même : doit-on prévoir une gestion active des sous-pressions avec la mise en place d’un tapis drainant, ou peut-on s’en passer en renforçant et en cuvelant les infrastructures à une cote supérieure ?

C’est là qu’attendre les résultats de l’étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux est essentiel. Elle vous apportera les informations sur les niveaux de nappe dont vous avez besoin pour trancher. L’important, c’est d’abord d’identifier et d’évaluer économiquement vos différentes stratégies de gestion des nappes avant de vous lancer dans des investigations ou des études approfondies.

Une fois vos options bien définies, il sera temps de lancer une étude de rabattement de nappe ciblée avec les bonnes investigations pour choisir la meilleure solution. Faire l’impasse sur cette étape, c’est risquer de dépenser des milliers d’euros pour une étude inutile ou à moitié pertinente. Autant optimiser tout de suite !

Prenons un exemple :

Imaginons que vous lanciez une étude de débit d’exhaure sans avoir préalablement défini la cote de gestion des nappes. Vous commencez donc par implanter des puits et réaliser des essais de pompage dans la première nappe identifiée.

Une fois l’étude terminée et les résultats croisés avec ceux de la NPHE, vous constatez que la nappe est extrêmement haute en phase chantier. Pire encore, il devient évident que le pompage dans cette nappe, réputée pour nécessiter des débits très élevés, entraînera des difficultés techniques et opérationnelles majeures.

Sur les recommandations du géotechnicien et du bureau d’études structure, vous optez finalement pour une paroi moulée comme solution de gestion des eaux. Résultat :

- Les méthodologies initiales doivent être entièrement revues.

- De nouvelles investigations sont nécessaires.

- L’étude de rabattement de nappe doit être refaite depuis zéro.

Ce scénario, synonyme de perte de temps et de surcoûts, aurait pu être évité avec une planification rigoureuse et une définition claire des hypothèses de gestion des nappes dès le départ.

Troisième situation : Lors de la réhabilitation des infrastructures d’un bâtiment

Si un bâtiment ou une infrastructure dispose déjà d’un système de gestion des nappes, mais que vous envisagez une réhabilitation ou une modification, par exemple pour renforcer la résilience de l’ouvrage, il est essentiel d’évaluer l’adéquation des dispositifs existants aux nouvelles contraintes.

Si aucune étude des débits d’exhaure n’est disponible dans les archives, il sera sans doute nécessaire d’en réaliser une afin de dimensionner correctement les adaptations à apporter et d’optimiser la gestion des eaux souterraines.

Ajoutons que, dans le cas de réhabilitation, une étude NPHE sera certainement réalisée au préalable.

Passons maintenant au cœur de l’étude et voyons en détail ce qu’elle englobe et comment elle est menée

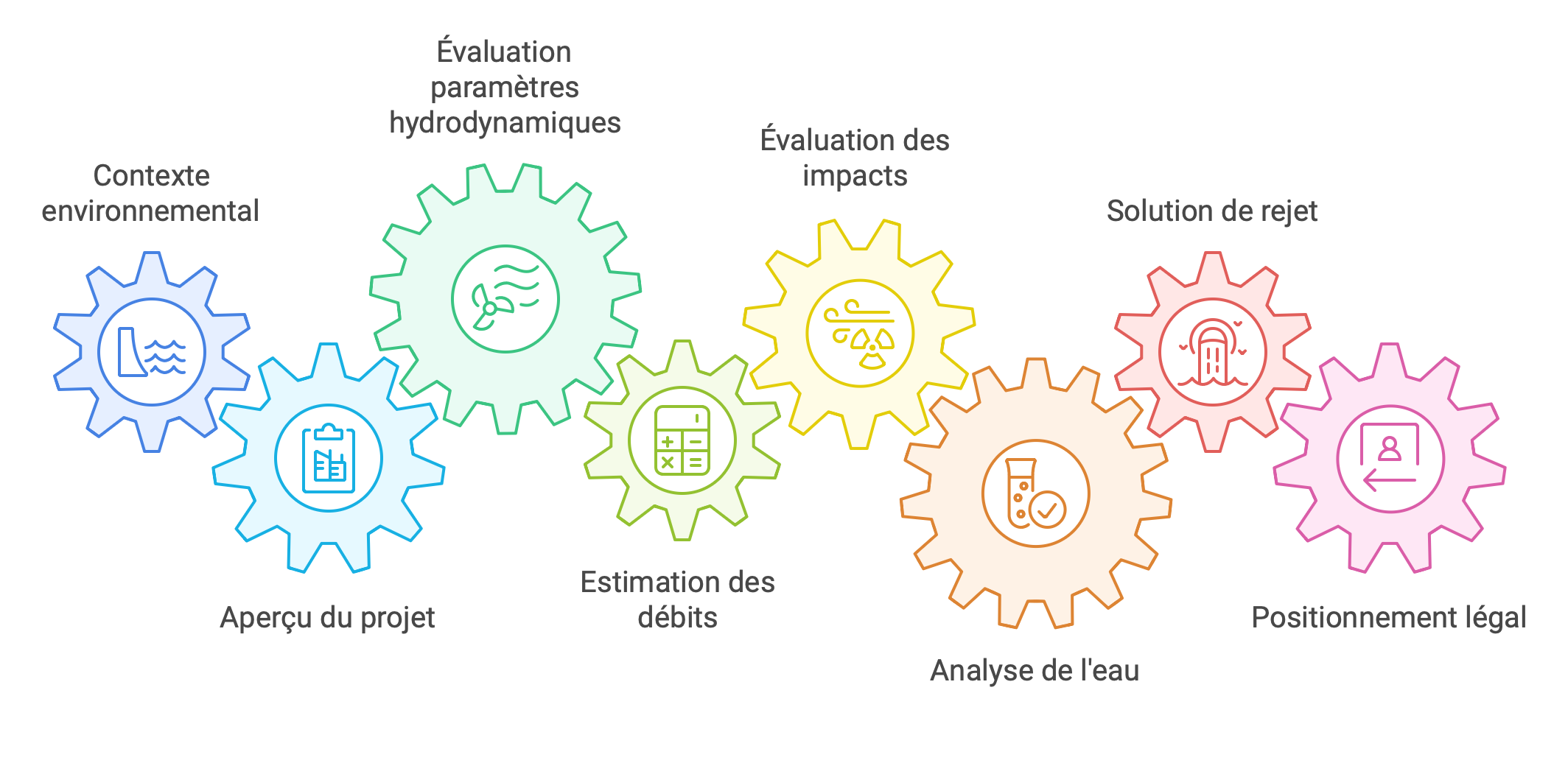

Les grandes étapes de réalisation d’une étude des débits d’exhaure

Une étude des débits d’exhaure est, dans la plupart des cas, précédée par une phase d’investigation sur le terrain, incluant la réalisation d’essais de pompage ou au micromoulinet et de prélèvements d’eau.

L’analyse de ces données permet d’affiner la compréhension des caractéristiques hydrodynamiques des nappes et d’améliorer la précision des estimations.

Le nombre et le type d’essais à réaliser sont définis en fonction du contexte du projet. Faites confiance à votre bureau d’études, qui saura adapter la méthodologie aux contraintes du site.

Par ailleurs, l’ampleur des investigations dépendra à la fois du budget alloué et de la complexité du projet. Plus les données d’entrée sont nombreuses, moins il y a d’inconnues, et plus l’estimation des débits sera précise. Mais ce sera plus cher.

L’étude en elle-même suit une méthodologie bien définie, structurée en plusieurs étapes clés :

Définition du contexte environnemental du projet

La première étape consiste à analyser l’environnement du projet afin d’identifier les facteurs naturels et anthropiques pouvant influencer la gestion des eaux souterraines. Souvent appuyée sur l'étude des Niveaux des Plus Hautes Eaux souterraines, elle permet d’établir un état des lieux précis du contexte dans lequel s'inscrit le projet.

Les principaux éléments pris en compte sont :

- Le cadre géographique, géologique et hydrogéologique, incluant la localisation du projet, la nature du sous-sol et la circulation des nappes phréatiques.

- L’hydrographie locale, avec l’identification des cours d’eau, des bassins versants et des éventuelles interactions entre la nappe et ces milieux.

- Les usages et risques de pollution, en tenant compte des prélèvements en eau à des fins agricoles, industrielles ou domestiques, ainsi que de la présence de sites référencés BASIAS/BASOL pouvant constituer une source de pollution.

Rappel du projet et des infrastructures prévus

Après avoir défini le contexte environnemental, il est essentiel de préciser les caractéristiques du projet. Cette étape vise à synthétiser les informations clés, en intégrant notamment :

- Les cotes de crue retenues pour la phase chantier et la phase définitive. Choisis par le Maitre d'Ouvrage sur la base des conclusions de la NPHE.

- Les hypothèses techniques, incluant les infrastructures prévues pour la gestion des nappes, telles que des fonds injectés, des parois moulées ou d’autres dispositifs adaptés aux contraintes du site.

Cette analyse permet d’adapter les solutions d’exhaure aux spécificités du projet et de garantir une gestion efficace des eaux souterraines à chaque étape.

Évaluation des paramètres hydrodynamiques des nappes

Ensuite, on arrive, peut-être, à l'étape la plus décisive. Celle qui fait que votre estimation sera qualitative ou totalement ratée.

Elle vise à caractériser les paramètres hydrodynamiques des nappes souterraines afin de modéliser leur comportement face au pompage. Elle repose sur l’interprétation d'essais réalisés au droit du site étudié et sur la comparaison des résultats obtenus avec les données bibliographiques.

Elle consiste à :

- Interpréter les essais de pompage, afin de déterminer la transmissivité (T), la perméabilité (K) et le coefficient d’emmagasinement (S).

- Analyser les mesures au micromoulinet, pour affiner les caractéristiques locales d’écoulement et mieux comprendre la dynamique de la nappe.

- Sélectionner les paramètres hydrodynamiques pertinents, en retenant les valeurs les plus adaptées aux nappes concernées.

Ces données constituent le socle de l’estimation des débits d’exhaure. Sans une caractérisation fiable des paramètres hydrodynamiques, les débits estimés risquent d’être erronés, entraînant des surcoûts ou des dysfonctionnements dans la gestion des eaux souterraines.

Estimation des débits d’exhaure

Dès lors que les paramètres hydrodynamiques sont définis, il devient possible d’estimer les débits et les volumes à prélever, que ce soit lors de la phase de chantier ou pour la gestion à long terme des infrastructures souterraines.

L’approche repose sur plusieurs éléments fondamentaux :

Le choix de la méthode de calcul

Pour faire court, la méthode de calcul doit être adaptée aux spécificités du projet et aux données disponibles. Plusieurs approches peuvent être utilisées :

- Approches analytiques : basées sur des formules théoriques, elles permettent une estimation rapide des débits nécessaires en fonction des paramètres hydrodynamiques des nappes. Elles sont privilégiées pour des projets de faible complexité ou à faible enjeu.

- Modélisation numérique : plus avancée, elle permet de simuler le comportement de la nappe sous l’effet du pompage en intégrant des facteurs tels que la variabilité spatiale des sols, les conditions aux limites et l’interaction avec les structures en place. Elle est recommandée pour les projets complexes, impliquant un contexte hydrogéologique difficile, une réglementation exigente ou des infrastructures sensibles.

La prise en compte des hypothèses structurelles

L’influence des structures du projet sur l’écoulement des nappes doit être intégrée dans les calculs. Parmi les éléments à considérer :

- Les parois moulées ou les berlinoises, par exemple, qui modifient la circulation de l’eau en créant des barrières hydrauliques partielles ou totales.

- Les fonds injectés ou les dalles de radier, qui peuvent limiter les venues d’eau par le fond et influencer le dimensionnement des pompes.

- Les barrières d’étanchéité, qui contraignent l’écoulement souterrain et peuvent réduire ou accentuer les besoins en pompage selon leur configuration.

Le calcul des débits d’exhaure selon différents scénarios

Les volumes pompés varieront selon les conditions du site et les événements qui peuvent survenir pendant la durée du chantier et plus largement tout au long de la vie du bâtiment. Il est donc essentiel d’établir plusieurs scénarios :

- Conditions normales : estimation des débits pour un niveau de nappe prenant en compte un battement annuel standard, sans perturbation majeure du niveau des nappes.

- Crue de chantier : intégration des précipitations exceptionnelles et de l’impact d’une remontée de nappe temporaire sur les besoins en pompage.

- Événement exceptionnel : estimation pour des conditions extrêmes, comme une crue cinquantenale ou centennale ou un relèvement de nappe dû à des arrêts de pompage. Essentiellement pour la phase définitive.

La vérification et l'ajustement des résultats

Une fois les calculs effectués (rarement visibles dans le rapport), si la donnée est disponible, ces résultats sont comparés à des études similaires et aux retours d’expérience issus de projets comparables. Cette validation permet de :

- Vérifier la cohérence des estimations en s’appuyant sur des données de terrain et des références bibliographiques.

- Affiner les hypothèses de calcul en ajustant les paramètres hydrodynamiques si nécessaire.

- Évaluer l’incertitude des résultats et déterminer si des investigations complémentaires sont requises pour réduire les marges d’erreur.

Estimation des impacts à distance et incidences sur le voisinage

À partir du moment où les débits à pomper en phase chantier sont connus, il est essentiel d’évaluer les effets que ce rabattement de nappe peut engendrer à distance.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on pompe de l'eau souterraine, cela crée une zone d’abaissement du niveau de la nappe autour du point de pompage (aussi appelée cône de rabattement).

En fonction du volume extrait et du type de sol, cet impact peut être minime… ou s’étendre sur plusieurs kilomètres ! Il est donc essentiel d’évaluer ces effets pour éviter d’assécher un puits voisin, de perturber une zone humide protégée ou même de fragiliser les bâtiments alentour. C’est un des aspects clés de votre dossier réglementaire.

Pour évaluer ces effets, une analyse des impacts à distance est réalisée à l’aide de calculs simplifiés ou de modélisations plus avancées. Cette démarche va permettre d’anticiper :

- La baisse des niveaux des nappes hors de la zone de chantier, pouvant affecter l’alimentation en eau de captages existants.

- Les mouvements de terrain, comme les affaissements ou tassements susceptibles d’endommager des infrastructures des voisins.

- Les modifications des écoulements souterrains, qui peuvent influencer la recharge des nappes ou la dispersion de polluants.

Analyse des eaux et interprétation des résultats

Désormais, vous savez combien d’eau sera pompée et quels seront les impacts à distance. La prochaine étape consiste à évaluer la qualité des eaux, afin de s’assurer qu’elles respectent les seuils réglementaires en vigueur et d'anticiper d’éventuelles contraintes.

Cette évaluation repose sur :

- La comparaison des résultats avec les exigences des gestionnaires de réseaux, garantissant que l’eau pompée respecte les critères de rejet ou de réutilisation.

- La vérification des seuils fixés par la législation, notamment ceux définis par la Loi sur l’eau, pour assurer la conformité environnementale et réglementaire.

Détermination de la solution de rejet (parfois en option)

Une fois la qualité des eaux évaluée, il est essentiel d’identifier les solutions de rejet possibles et adaptées aux spécificités du terrain et du projet. Cette étape, parfois incluse dans l’étude principale ou proposée en option, permet d’anticiper les modalités d’évacuation des eaux pompées ainsi que leurs implications techniques, réglementaires et financières.

L’analyse repose sur plusieurs aspects :

- Détermination des solutions de rejet possibles, en respectant l’ordre de priorité imposé par la réglementation :

- Réinfiltration dans le sol, privilégiée lorsque les conditions hydrogéologiques le permettent.

- Rejet en milieu naturel (cours d’eau, fossé, plan d’eau), sous réserve du respect des normes environnementales.

- Raccordement au réseau d’assainissement, solution de dernier recours en raison des contraintes et coûts associés.

- Analyse des contraintes techniques et réglementaires, incluant les autorisations à obtenir et les éventuelles restrictions fixées par la Loi sur l’eau ou les gestionnaires de réseaux.

- Estimation des coûts de rejet, prenant en compte les frais de raccordement, les éventuels traitements nécessaires et les redevances applicables.

Prédimensionnement succinct du dispositif de rabattement de nappe

À ce stade, il s’agit de trouver la meilleure solution pour gérer le rabattement de nappe en fonction des particularités du site et des contraintes du projet. L’objectif est d’établir un premier dimensionnement du dispositif d’exhaure, en veillant à assurer une gestion efficace des eaux souterraines tout en optimisant les coûts et les moyens techniques mis en place.

L’analyse prend en compte :

- La sélection des solutions techniques les plus adéquates :

- Puits : adaptés aux nappes profondes et aux débits élevés.

- Pointes filtrantes : efficaces pour des nappes peu profondes et des sols perméables.

- Tranchées drainantes : utiles pour capter les écoulements diffus et canaliser l’eau vers des points de pompage.

- Le pré-dimensionnement du dispositif, avec :

- Le nombre de puits ou de pointes filtrantes nécessaires.

- Les profondeurs d’installation et la nappe ciblée.

- Les débits prévisionnels par puits ou drain, permettant d’assurer l’efficacité du rabattement.

Pour les dispositifs de rabattement de nappe permanent, le pré-dimensionnement et le dimensionnement sont plus complexes et font la plupart du temps l'objet d'une étude annexe.

Positionnement du projet vis-à-vis de la loi sur l’eau

Enfin, avant de conclure, une évaluation réglementaire est réalisée afin de positionner le projet au regard de la Loi sur l’eau, notamment pour les rubriques relatives au rabattement de nappe.

Cette analyse étudie le régime administratif applicable en fonction de l’ampleur des prélèvements et de leur impact sur les milieux environnants afin de déterminer s’il relève d’une déclaration, d’une autorisation temporaire ou d’une autorisation.

Les conclusions attendues

Si vous êtes maître d’ouvrage, vous avez désormais à votre disposition un rapport détaillé, rempli d’hypothèses, d’explications et de justifications aussi intéressantes que techniques. Pourtant, une question risque de vous venir immédiatement à l’esprit : "Pffffffff, c'est long. Bon, et concrètement, je fais quoi ?"

Comme vous manquez de temps et probablement de compétence technique sur le sujet, l’hydrogéologue en charge du dossier vous doit une synthèse claire, concise et exploitable. La conclusion doit donc vous résumer de manière concise :

- Le contexte environnemental et structurel du projet.

- Les solutions constructives testées et les débits d’exhaure associés.

- Les incidences à distance et les solutions de rejets possibles.

- Le positionnement du projet vis-à-vis de la Loi sur l’Eau, avec les conséquences administratives associées à chaque solution.

- La recommandation finale sur les solutions de pompage à privilégier.

En conclusion, mieux vaut anticiper que subir

Cette étude, ce n’est pas une formalité. C’est ce qui fait la différence entre un projet maîtrisé et un projet qui prend l’eau – au sens propre ! Avec une bonne anticipation, vous évitez les pompes inadaptées, les coûts qui explosent et les complications administratives. Bref, vous gardez la main sur votre chantier.

Besoin d’un expert pour anticiper les risques et éviter les galères ? Jetez un œil à l’annuaire pour trouver votre spécialiste en hydrogéologie. Autant faire les choses bien dès le début !