Étude des solutions de rejet des eaux d’exhaure : comment choisir la bonne option ?

Rabattre la nappe pour travailler à sec en phase chantier, c’est indubitablement une étape incontournable pour de nombreux projets. Mais une fois sortie du sol, il va bien falloir l’évacuer quelque part… et ce n’est pas toujours aussi simple qu’il n’y paraît.

Entre casse-tête technique, réglementation pointilleuse et coûts qui flambent sans prévenir, le choix d’une solution de rejet ne s’improvise pas. C’est un vrai sujet à part entière — souvent sous-estimé, trop souvent négligé.

Dans cet article, nous allons voir pourquoi cette étude est indispensable, à quel moment l’engager, et surtout comment identifier – dès les premières phases du projet – la solution de rejet la plus viable pour vos eaux d’exhaure.

Qu’est-ce qu’une étude de solution de rejet pour les eaux d’exhaure ?

Pomper l’eau souterraine, c’est une chose. Savoir où, comment, et à quelle taxe (prix) la rejeter en est une autre.

Lorsque vous engagez un rabattement de nappe, que ce soit temporairement en phase chantier ou de manière pérenne en phase définitive, vous vous devez, en tant que bon gestionnaire, d’identifier les solutions de rejet possibles… et d’anticiper les implications techniques, réglementaires et économiques de chacune.

En réalité, si l’on s’en tient à la théorie, c’est plutôt simple.

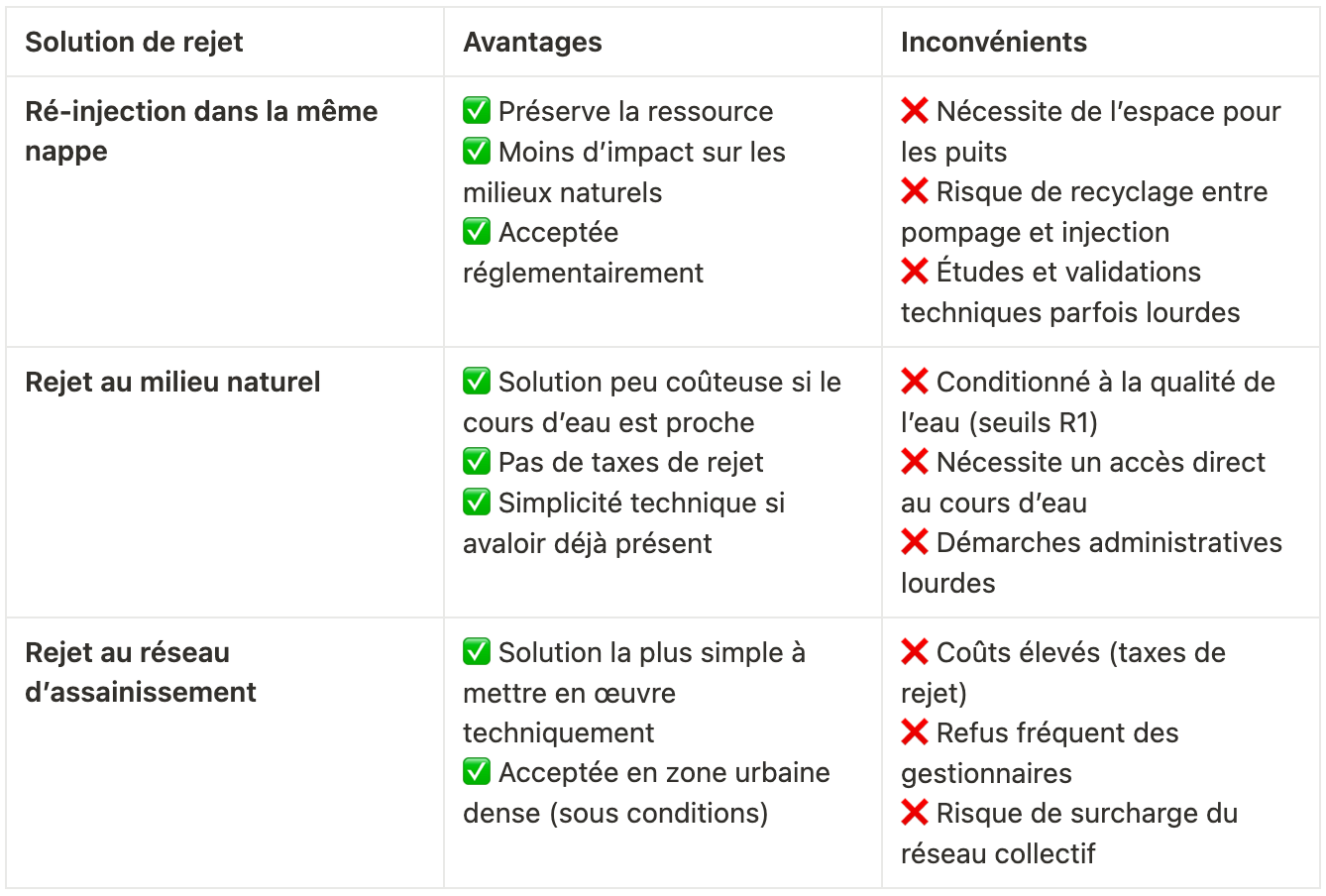

Les options de rejet des eaux d’exhaure sont au nombre de trois, hiérarchisées selon un ordre de priorité réglementaire bien établi.

L’analyse doit, conformément aux textes en vigueur qui encadrent nos pratiques, se faire dans cet ordre :

1 - Réinjection dans la même nappe que celle pompée

C’est la solution privilégiée : elle limite l’impact quantitatif sur la ressource et préserve les milieux naturels. Encore faut-il qu’elle soit techniquement réalisable, et on ne va pas se mentir, ça n’arrive pas tous les dimanches matins.

2 - Rejet en milieu naturel

Si la réinjection n’est pas possible, l’eau peut être dirigée vers un cours d’eau proche… à condition de remplir plusieurs critères : que les débits soient compatibles, que la qualité respecte les seuils réglementaires – notamment les fameux seuils R1 de la Loi sur l’eau – et, surtout, que le milieu naturel soit facilement accessible.

Autrement dit, si vous n’êtes pas collé à un cours d’eau ou que votre site ne dispose pas déjà d’un avaloir de rejet (type regard vers la Seine ou autre réseau hydraulique public), il y a de fortes chances que la solution soit économiquement irréaliste (sauf si votre projet repose sur de l’argent magique, bien entendu).

3 - Rejet au réseau d’assainissement collectif

C’est “normalement” la solution de dernier recours. Les gestionnaires de réseau y sont généralement peu favorables, en particulier lorsque les débits de rejet sont importants, car cela risque de surcharger les réseaux existants.

Et pour vous, c’est souvent la solution la plus coûteuse : non seulement vous devrez peut-être prévoir des traitements spécifiques, mais vous devrez surtout payer les taxes de rejet, qui peuvent vite peser sur le budget, surtout en cas de pompage prolongé.

Elle reste néanmoins la solution la plus fréquemment mise en œuvre dans les projets urbains... à condition de répondre à un cahier des charges précis et d’obtenir l’accord du gestionnaire de réseau.

Un simple oubli dans l’analyse – comme la présence d’une nappe argileuse, un cours d’eau trop éloigné ou un réseau d’assainissement déjà saturé – peut transformer une option “logique” en cauchemar opérationnel… et budgétaire.

Anticipez dès l’amont du projet, et n’hésitez pas à interroger les gestionnaires dès les premières hypothèses posées.

À quel moment réaliser l’étude de la solution de rejet dans un projet de rabattement de nappe ?

L’étude de la solution de rejet repose sur deux éléments clés : la quantité d’eau que vous allez devoir pomper, et la qualité de cette eau. Autrement dit, tant que vous ne connaissez pas vos débits d’exhaure ni la composition des eaux pompées, inutile d’espérer dimensionner un système de rejet fiable.

C’est pourquoi cette étude est le plus souvent couplée à celle des débits d’exhaure, voire intégrée directement dans le même rapport, notamment lorsqu’elle est traitée de manière succincte. Elle peut aussi être réalisée plus tard, au moment :

- de l’élaboration du dossier Loi sur l’Eau,

- ou du dimensionnement précis des installations de rejet.

Mais soyons clairs : plus vous mettez le sujet sous le tapis et faites traîner sa réalisation, plus vous risquez de vous retrouver dépourvu.

Parmi les joyeusetés à prévoir (liste non exhaustive) : coûts largement sous-estimés, contraintes techniques imprévues, absence de point de rejet disponible… Sans parler du dossier réglementaire qu’il faudra revoir alors qu’il vient tout juste d’être bouclé.

Méthodologie pour étudier les solutions de rejet des eaux souterraines pompées

Il existe deux façons d’aborder une étude de solution de rejet : la version rapide, 73,7 % du temps suffisante, et la version approfondie.

Le choix dépend du niveau d’avancement du projet, des enjeux techniques et surtout... du temps et du budget disponibles.

Étude de rejet simplifiée : quand une analyse rapide suffit

Souvent intégrée directement dans l’étude des débits d’exhaure, cette version vise avant tout à :

- identifier les solutions envisageables,

- et écarter rapidement celles qui ne tiennent pas la route, techniquement ou économiquement.

Étude approfondie : comment analyser en détail les options de rejet

Ici, on change de niveau de détail. L’objectif est de disséquer les différentes options de rejet, avec une vraie prise de recul technique, économique et réglementaire.

Cela implique généralement :

- une analyse des plans du site,

- une identification des points de rejet possibles,

- une estimation des coûts,

- et, si nécessaire, une prise de contact avec les gestionnaires de réseau concernés.

Pas de panique, je vous détaille juste en dessous de cette présente phrase les actions et analyses à mener pour chaque type de rejet envisagé.

Réinjection dans la nappe d’origine

C’est la première solution à examiner, et souvent celle qui, sur le papier, paraît la plus vertueuse. Réinjecter les eaux pompées dans la même nappe permet de limiter les impacts quantitatifs, de préserver les milieux naturels et, bien souvent, de simplifier l’instruction réglementaire.

Mais avant de s’engager dans cette voie, encore va t’il falloir vérifier que le terrain s’y prête. L’analyse va suivre globalement les grandes étapes suivantes :

Évaluation de la faisabilité technique

- Le terrain est-il suffisamment grand pour accueillir des puits de réinjection ?

Si le projet occupe l’ensemble de la parcelle, difficile d’imaginer où caser les puits. - Les formations géologiques sont-elles capables d’absorber les volumes à réinjecter ?

Exemple : une formation peu perméable, située au-dessus d’un niveau argileux, risque d’empêcher l’infiltration de l’eau et transformer votre terrain en piscine. - Le relèvement de nappe, au droit des puits et à distance, n’entraîne-t-il pas d’impact sur les ouvrages ou les milieux sensibles ?

Un calcul spécifique devra être réalisé pour s’en assurer. - Existe-t-il un risque de recyclage entre les puits de pompage et ceux de réinjection ?

Autrement dit, est-ce qu’on ne risquerait pas de pomper l’eau qu’on vient de rejeter ? Là aussi, un calcul est nécessaire.

Pré-dimensionnement du dispositif de réinjection

Une fois ces premiers éléments vérifiés, il est possible de proposer un premier dimensionnement, à savoir :

- Un positionnement théorique des puits sur le site ;

- Le nombre de forages nécessaires ;

- Les formations ciblées pour l’injection.

Évaluation de la faisabilité économique

Il ne s’agit pas encore d’un devis détaillé, mais d’une enveloppe budgétaire à prévoir pour la mise en œuvre de cette solution.

Exigences techniques et administratives

Enfin, plusieurs points doivent être anticipés :

- La fréquence des prélèvements et analyses durant le chantier ;

- Le risque de pollution à prendre en compte en cas de réinjection dans une nappe sensible ;

- Le raccordement hydraulique (canalisations, pompes, ouvrages complémentaires) ;

- Et bien sûr, les justifications à intégrer au dossier Loi sur l’Eau.

Rejet au milieu naturel

La seconde solution à étudier consiste à rejeter les eaux d’exhaure dans un milieu naturel, généralement un cours d’eau. Sur le papier, la solution peut sembler simple. En pratique, elle dépend fortement de la configuration du site et des possibilités de raccordement.

L’analyse s’articule autour des éléments suivants :

Évaluation de la faisabilité technique

Le point de départ est de vérifier si un cours d’eau (ou tout autre milieu naturel récepteur) est situé à une distance raisonnable du site, et si un raccordement est envisageable dans des conditions acceptables :

- Le site est immédiatement adjacent au cours d’eau : il convient alors d’étudier les modalités techniques et administratives pour tirer une canalisation jusqu’au point de rejet.

- Le site est à proximité du milieu naturel, mais ne dispose pas de regard de rejet existant : dans ce cas, il faudra envisager la création d’un regard dédié et la pose d’un réseau enterré. Cette option est rarement économiquement viable, sauf cas très particulier.

- Le site dispose déjà d’un regard de rejet actif vers le milieu naturel : il faut alors s’assurer que le réseau en place est dimensionné pour recevoir les débits prévus.

Évaluation de la faisabilité économique

Une fois les possibilités techniques posées, il faut estimer le coût de mise en œuvre en fonction de la distance, des raccordements nécessaires et des aménagements à prévoir.

Vérification de la qualité des eaux

Ensuite, il faut vérifier que les eaux rejetées respecte les seuils R1 définis dans l’annexe de l’article R. 214-1 de la nomenclature Loi sur l’Eau.

Une analyse de la qualité des eaux pompées est donc indispensable pour valider cette option.

Contraintes techniques et administratives

Comme pour toute solution de rejet, cette option s’accompagne d’un certain nombre d’exigences :

- Démarches administratives auprès de la police de l’eau,

- Contact avec les gestionnaires de réseau si un raccordement hydraulique public est utilisé,

- Conditions spécifiques de surveillance ou de traitement, si demandées dans l’arrêté d’autorisation.

Rejet au réseau d’assainissement

Cette dernière solution est à envisager uniquement si les deux précédentes ne sont ni techniquement ni économiquement viables. Le rejet au réseau d’assainissement est parfois accepté par défaut, notamment dans les projets urbains, mais il est encadré strictement par les gestionnaires de réseau, en particulier en raison du risque de surcharge.

Identification des réseaux existants

Il s’agit d’abord de localiser les regards d’accès au réseau d’assainissement à proximité du site, et d’identifier les gestionnaires responsables de ces réseaux. Sans ce préalable, aucune instruction ne pourra démarrer.

Vérification de la capacité du réseau

Il faut ensuite s’assurer que le réseau est capable de recevoir les volumes d’eau à rejeter, sans générer de désordres hydrauliques. Cette vérification est souvent conditionnée à une étude de capacité ou à un accord formel du gestionnaire.

Analyse de la qualité de l’eau

Chaque gestionnaire fixe ses propres seuils de qualité, généralement plus stricts que ceux imposés pour un rejet en milieu naturel. Il est donc nécessaire de réaliser une analyse de la composition des eaux pompées, afin de vérifier leur conformité.

Éventuelle mise en place d’un traitement

Si les seuils ne sont pas respectés, un dispositif de traitement (filtration, décantation, déshuilage…) devra être mis en place avant le rejet.

Évaluation des coûts

Cette solution implique :

- Des frais de raccordement ou d’adaptation éventuels ;

- Et surtout, le paiement de taxes de rejet, calculées selon les volumes, la qualité des eaux et la durée du pompage. Ces taxes peuvent représenter une part non négligeable du budget, notamment sur des chantiers longs ou fortement pompant.

Démarches administratives

Enfin, un accord formel du gestionnaire est indispensable. Ce document devra être intégré au dossier Loi sur l’Eau, ce qui suppose d’anticiper les échanges et les éventuels délais de réponse.

Conclusion : Anticipez

Choisir une solution de rejet, ce n’est pas juste cocher une case en fin de rapport. C’est un véritable levier de sécurisationpour le chantier, et, trop souvent, un point de friction qui arrive trop tard dans le projet.

Plus vous anticipez cette étude, plus vous avez de marge de manœuvre technique et financière. À l’inverse, attendre les résultats d’un essai de pompage ou le dépôt du Dossier Loi sur l’Eau pour se poser la question, c’est souvent s’exposer à des surcoûts, des refus ou des solutions par défaut peu optimales.

Avec une étude bien menée, vous avez en main :

- Une vision claire des options possibles,

- Des éléments comparables pour prendre une décision éclairée,

- Et de quoi justifier vos choix auprès des autorités comme des partenaires techniques.

Pris de panique, vous souhaitez aller plus loin et vous assurez que vous n’êtes pas en train de faire fausse route, appuyez-vous sur un bureau d’études habitué à ce type d’analyse, et pour cela, faites un tour dans —> l’annuaire des spécialistes.

Mieux vaut prendre une demi-journée pour cadrer les options que plusieurs semaines à corriger un oubli.